في مثل هذا اليوم قبل 15 عاماً، اندلعت ثورة يناير في مصر. حدثٌ تجاوز حدود البلد الواحد، وشكّل أبرز محطّات الثورات العربية، وما زال يُلاحق مَن مرّوا بجانبه في يومٍ من أيّام العام 2011.

ومن الانتباه إلى الطول الذي اكتسبه فجأةً شابٌ اسمه رشيد، تراجع رشا عزب في هذا النص «كهف الثورة».

سمعت أصواتهم على السلّم، فتحت الباب: صديقتي التي أراها مرّةً كل عدّة سنوات عند زيارة مصر، وخلفها ابنها الوحيد، يصعدان السلالم الباقية في فخر، تقول وهي تلهث: وصلنا من غير ما نسألك، حسّينا ان هو البيت!

صديقتي تبدو على حالها، ويصعد خلفها شابٌ لا أكاد أعرفه، أراه خلال رحلات الإجازة السنوية إلى البلاد، ينمو ببطء وضجر. لكن هذه المرّة، وجدتُ هذا الشاب طويلاً، أنيقاً، مهندمَ الشعر، يصعد خلفها في رشاقة. إنّه طفلها المولود سنة 2011، صرخت فيهما عند وصولهما إلى الباب: مين الراجل اللي وراكي ده، يا لهوي!

وقفتُ أمامه وقد قفز عمره فوق أكتافي، رأيته يتّجه نحو الشباب بثقة ولا يخفي ابتسامته حين أبحث في وجهه عن معنى لهذا الفرق الكبير الذي وقع، وأسأله: كل ده حصل امتى يا واد؟ وفي لحظة انهمار الأحاديث فوق كل طاولات البيت، بيني وبين أمّه، كما يحدث دائماً حينما تزورني، تسرّب الشاب إلى غرفة مكتبي، كما تعوّد من صغره، وترَكَنا نواصل الحديث بينما قرّر التركيز في شاشته.

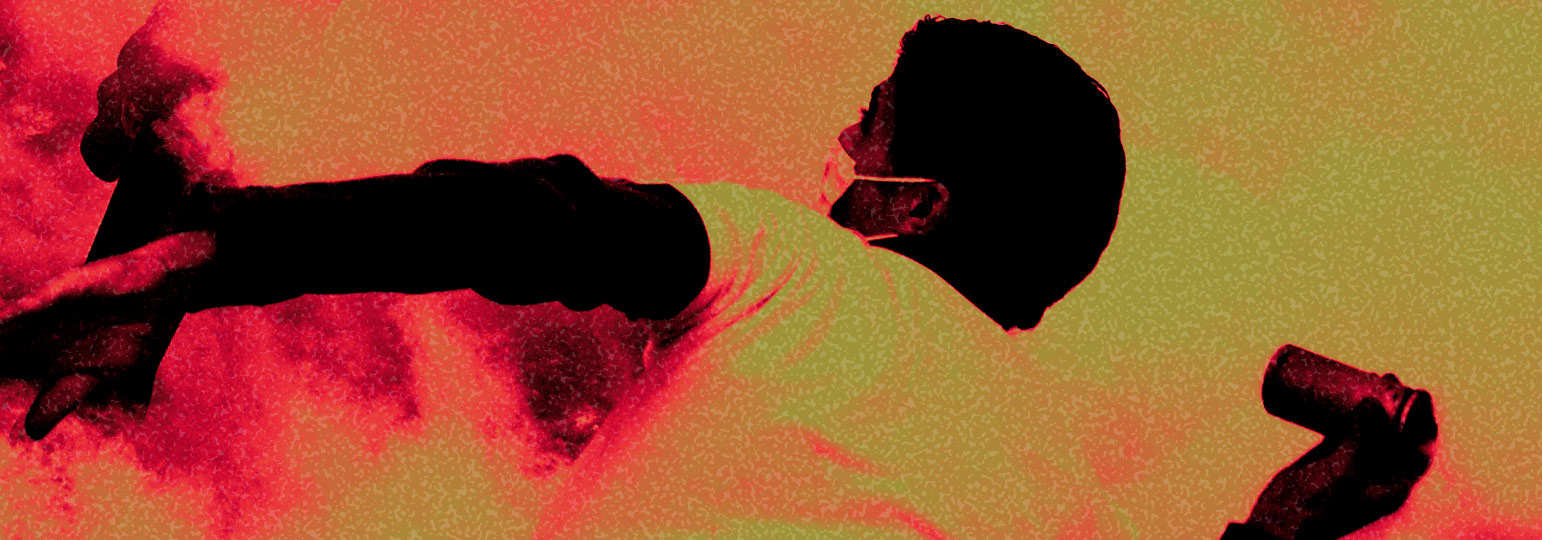

منذُ أن رأيت رشيد أدركت فجأةً قوّة الزمن، رأيت معنى مرور 15 عاماً دفعةً واحدةً، نعم، كانوا ولا يزالوا دفعة واحدة، وقعَت فيها أهم الأحداث في عمري وعمر بلادنا وعمر صديقاتي وصحبتي. هل غفونا طويلاً؟ هل سرنا ونحن منوّمين إلى كهفٍ ما ثم صحونا ووجدنا أنفسنا هنا؟

لقد تغيّر شكل حياتي عدّة مرّات. نقلات متعدّدة فى اختياراتي ومساري المهني، وتغيّرات حتّى في شكلي، اختيارية حيناً وإجباريّة أحياناً أخرى بفعل الأمراض الطارئة، ومع ذلك، هناك لحظة واحدة تردّني إلى هناك، إلى كهف الثورة، وكأنّنا سقطنا في فخ الزمن لدرجة عدم إدراك حقيقة أنّنا لا نزال نذهب إلى نفس المكان منذ 15 عاماً، ومصر لم تتغيّر، بل تضاعف عدد الفقراء، وسقط الملايين من طبقاتهم الاجتماعية إلى هوّة العوز والجوع. أراهم كلّ يوم يعملون سائقين على سياراتهم الخاصة التي اشتروها في بداية نموّهم الاجتماعي مطلع الألفية، ثم صارت هي رأسمالهم الوحيد. أراهم في عربات المترو بعدما عزّت التاكسيات على المهنيين وأصحاب المداخيل المتوسّطة. أراهم في سوق الخضار يُقبلون بحذر على الفاكهة ويشترون الخضروات الأساسية بكمّيات محسوبة.

15 عاماً ولم تتغيّر أوضاع السجناء المعذّبين في سجونِ وأقبية جهاز أمن الدولة. انتهت السجون القديمة بالفعل، لتظهر النسخة الأكثر رعباً منها، على الطراز الأميركي، وقد أُطلق عليها اسم «مجمّعات التأهيل» بينما هي في حقيقة الأمر أقرب لسجون جوانتانامو على حدود أميركا اللاتينية. تضاعف عدد المعتقلين، وضمّت القوائم من الأطفال إلى الكهول، ومتّهمين بالانضمام إلى جماعةٍ إرهابية أو نشر أخبار كاذبة،. لا توجد سوى الأخبار الكاذبة في بلادي، ولكن مصدرها الأساسي مسؤولي هذه الدولة، المتورّطين في عملية التجويع والاستبداد والتطوير نحو التوحّش، أكلوا الأخضر، عمليّات تصحّر لأحياءٍ سكنيةٍ كاملة. قتلوا الشجر لتعيش الكباري فوق منازلنا وأحلامنا. أكلوا اليابسة والحدود والشواطئ، وباعوها بالقناطير لتسديد الديون المستحقّة، أكثر من مائة وعشرين مليون مواطن يدفعون قسراً ثمن الفخفخة الرئاسية ومشروعات لم تدرّ دخلاً وطموحات لم تجلب لنا سوى التعاسة. نحن ندفع وبشقّ الأنفاس، ومع ذلك نحصد التعاسة.

على وجه رشيد، ابن صديقتي، علامات من الرضا حين تطرّقت أمّه عن موقفه من زملائه العنصريين في مدرسته بانجلترا. أخيراً تحمّس لمشاركتنا الحديث، وقرّر أن يحكي جزءاً من القصّة بصوته، وأنّه طالبَ صديقه بسحب الكلام العنصري الذي قاله له على جروب المدرسة، وكيف وضع هذا الموقف جميع الطلبة أمام ضرورة الانحياز لأحد الأطراف، وشعوره بالانتصار حين اصطفّ أغلب الطلبة نحو موقفه في دعم غزّة. كان رشيد يتحدّث بالإنجليزية في أغلب الوقت، وأمّه وأبوه يحاولان دفعه للحديث معنا بالعربية، لكنّه تعثّر وعاد إلى ما يعرفه ويمارسه. أعددتُ عشاءً سريعاً لنا نحن الأربعة، لأنّني توقّفت مجبرة عن أكل الشارع، فطلب رشيد البرجر من مطعم محلّي وشارك معنا أكل البطاطا المشوية. توقّف عن أكل السناك منذ فترة، وبدأ ينتبه إلى التخلّص من كرش الطفولة، محاولاً فرد قوامه واستعدال مظهره العام. فرحتُ لإدراكه جماله وقلقتُ ممّا تعرّض له ودفعه لخسارة كل هذا الوزن، وتأكّدتُ من أمّه أنّه تعرض لتنمّرٍ متواصلٍ، وكان ذلك من بين أسباب المظهر الجديد. وقفتُ بجوار رشيد والتقطنا صورةً. كنتُ أيضاً بوزني الجديد الذي يُفزع البعض ويتحمّس له البعض. علّقت صديقتي وقالت: انتو الاتنين بقيتوا ناس تانية! وضحكنا لهذه المفارقة.

هل تغيّرت؟ نعم، ولكن مع كل هذا التغيير الكبير، لماذا أجلس مثل حجرةٍ، بجوار واحد من معاقل الاستبداد للجمهورية الجديدة، أراقب الوقت والمخبرين، ويراقبنا المخبرون ويقتلون الوقت فينا؟ كنّا في انتظار معرفة مصير أحمد دومة الذي أفرجوا عنه بعدما نهبوا كل ما يملك، وكل ما في جيوبنا.

ولأوّل مرة منذ سنوات، رغم رحلاتنا الكئيبة والمتعدّدة للمكوث ولقضاء ساعات من الوقت الميّت بجوار نيابة أمن الدولة الواقعة في أكثر البؤر الحديثة ترويعاً للناظرين والمارّة، أواجه نفسي بحقيقة أنني أحضر إلى هذا المكان الكريه منذ 15 سنةً، لنفس الأسباب: البحث عن أصدقاء معتقلين أو متابعة جلسات معتقلين، ومؤخّرا كمتّهمة. قلتُ لنفسي: هل يُعقل أنّ هذا الفعل الوحيد الذي يربطني بالثورة؟ أحضر إلى هنا بعمر شاب على مشارف الجامعة، شاب بعمر الـ… وحصرتُ أولاد صديقاتي، فظهر رشيد!

حضوري إلى هنا دائماً ما يؤكّد معنى هزيمة هذه الثورة، ويؤكّد أننا لا نزال مهدّدين، وأنّ حياتنا رهينة الاستبداد. فحتّى لو قرّرنا تجاهل الوضع العام في البلاد، لن يتركنا الاستبداد والفساد في سبيلنا. الإصرار على حصارنا في هذه النقطة، وألّا نبارحها، ليس قراراً فردياً، واسألوا المعتقلين الذين توقّفوا عن ممارسة السياسة أو حتى إبداء الرأي منذ سنوات، ولم ترحمهم السجون. اسألوا آلاف المعتقلين الذين ذهبوا إلى السجون بالصدفة أو بالخطأ. الآلة بدأت عملها، ولم يوقفها أحد حتّى الآن.

يتابع أهل رشيد تقلّبات حياتي في السنوات الماضية، وما تعرّضتُ له، ويسألون باهتمام على فترات، ولكنني عندما قرّرت تلخيص السنوات الثلاثة الأخيرة في حياتي منذ بدأت الإبادة في غزة وحاولت الوصول إلى نقاط النور فقط، وجدتني صديقتي أقفز فوق الأحداث بلا تفاصيل. انزعَجَت، وطلبت التفاصيل البائسة. كنتُ منهكة من إعادة السرد، وأمس أيضاً سألت كيف أحكي لهذا الشاب الذي يتقاطع عمره مع رحلة لم تنتهِ في حياتي؟ كيف أعيش الحيوات المتنافرة؟ وأحاول التركيز على عملي ومشروعات كتابة الرواية والبحث والسينما، مع إدراكٍ كاملٍ أنّ حياتي تغيّرت، وكيف تسير هزيمة مشروع الثورة بالتوازي مع كلّ ذلك؟

هذا المسار في حياتي، أتصوّره لقطةً واحدةً طويلةً مثل بعض مشاهد عبّاس كياروستامي أو تاركوفسكي، أو كتاباً ملحمياً بحجم الجريمة والعقاب، أو ثلاثية نجيب محفوظ. كيف تحوّلت حياة جيل يناير إلى ملحمةٍ قسرية، مكلّلة بالانتقام والعصف والخطط البوليسية الشيطانية لتفكيك حيوات كل من مرّوا بجوار هذا الحدث الآثم، الثورة! إنّه العقاب الذي يدفعك لتذكّر الشيء.

نعم يا رشيد، إنّها الملحمة الإجبارية، من دون التقاط الأنفاس. البلاد كمعتقلٍ دائمٍ ومتجدّد، يدخل أصدقاء ويخرج آخرون ويدخل مثلهم ويهرب نصفهم ويروَّع مَن تبقّى للفوز بحياة بشروط حقيرة. يتمرّد بعضنا، يخرجون عن الصف، نتحوّل عبرةً، ونناور من أجل حياة داخل بالون، وإن هربنا من البطش السياسي، لن ترحمنا الهزّات الاجتماعية مع جموع المواطنين. لدينا همّنا الخاص المتقاطع مع المصائب الواقعة على الشعب، ويدفع الشعب ثمناً فادحاً لوجود معارضة هزيلة لا يمكنها وقف الكرة المتدحرجة التي دهست من كانوا حتّى في الجحور. الحياة فى مصر عزيزي رشيد، هي مغامرة يومية للفوز بسرابٍ واحد وهو النجاة. نحن فريق الناجين المحتملين، نتذكّر الثورة كلّ يوم، ليس لأنّنا نحبّها أو نقدّسها أو كل هذه الكلمات الباهتة الهشّة، بل لأننا لم نبارح تداعياتها بعد. عذراً لو تصوّرتم جميعاً أنّكم أفلتّم من هذا وصار هذا الحدث ذكرى بعيدة عن حياتكم الحالية، هذا الوهم الكبير لن يسمح لكم نكران أنّ كلّ ما نعيش فيه الآن من جحيم، هو تداعيات لحدث واحد: هزيمة مشروع ثورة يناير. وقبل أن يسقط مبارك بثورة شعبية، كان النظام العسكري في شيخوخته وكان عليه تسليم المركب لآخرين، فدار التغيير بدورته، تحرّكت المصانع والمؤسّسات والشركات لمطالب اجتماعية بحتة، بينما لم تكن المجموعات السياسية تمتلك مشروعاً للتغيير، بل تعمل فقط في دعم هذه المجموعات. وفجأة، صدر الإعلان الرسمي لما أُطلق عليه: شباب 25 يناير، وأثنى على جهدهم، كأنّ هذا الفعل اقتصر على مجموعة بعينها. كان الهدف من هذا تأكيد عزلة هؤلاء الشباب، وأنا من بينهم، عن الحراك الاجتماعي الواسع الذي خلق 25 يناير الحقيقية، كما حدث مع مجموعة 6 أبريل التي تحوّلت إلى مجموعة سياسية معزولة عن الطبقة العمّالية فى مدينة المحلّة، صاحبة الانتفاضة الكبيرة يومَي 6 و7 أبريل.

عاد النظام العسكري إلى ترميم نفسه واستدرك الأخطاء مع غباءٍ منقطع النظير من فصيل الإخوان الذي صدّق قيامه بالثورة؛ وسذاجة قاتلة من جانبنا. ولكن لا أكثر حماقة من دعاةٍ تحوّلوا إلى ساسة اخترعوا تنظيماً صمد قرابة 90 عاماً، ولمّا ذاق السلطة سويعات، انتباته سكرة الطغيان وسقط في عام. وقبل فضّ الميادين، عادت المجموعات السياسية إلى حماقاتها، الانتهازيون صعدوا المنابر، كفرنا بالجميع، وجاء وقت العقاب ووهم النجاة الفردية الذي بدأ بحمّامات الدم وانتهى بطوابيرٍ من الاعتقال والنفي، حتّى وصلنا إلى ربيع الحكم العسكري.

إليك يا رشيد، ولعمرك، حاولنا وفشلنا، ولكنّ الفشل لا يمنع من تكرار المحاولات، بل يدفع إليها.

ملحوظة: قصّة خروج رشيد من مصر ترد في رواية «قلب مالح» للكاتبة.