هذا المقال جزء من سلسلة «الصورة والنظام: من صناعة صورة الحرب الأهلية وأرشفتها إلى موقعها في الفن المُعاصر»، سلسلة تفنّد علاقة «الصورة» بالمال والسياسة. وبالصورة، نقصد القطاع الثقافي اللبناني الذي يشمل صناعة الصورة الصحفية، وسياسة تأسيس الأرشيف، وصولاً إلى سوق الفن المعاصر. وقد وردت مواضيع الملف في أطروحة الدكتوراه لميريم دلال، بعنوان «سجلّ ذاكرة بصرية جماعية غير مكتملة، لبنان (1975-1990)».

تهبّ المؤسّسات الفنية الغربية لنجدة الفنانين «الضحايا» تلقائياً، كلّما احتلّت أحداثٌ دامية المشهد السياسي في «عالم الجنوب». وقد تكون أحدث تجلّيات ذلك ما رافق حركة نساء إيران مؤخراً، أو ما جاء بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان وعودة حكم طالبان، أو السنوات الأولى للصراع في سوريا. تكثر المبادرات لتمويل معارض وعروض تتناول تلك المواضيع السياسية، كما تنشط البرامج والإقامات الفنية للفنانين المتحدرين من تلك البلاد.

في لبنان، شهدنا عودةً لديناميكية «الضحية والمنقذ» تلك إثر انفجار 4 آب، وما زلنا نرى تلك المبادرات بعد ثلاث سنوات على الكارثة، ذلك أنّها باتت معمّمة كنموذج للصناعة الفنية. إلا أن الاعتماد على ديناميكية «الضحية والمنقذ» يحتّم وجود أو خلق حدث أو سلسلة أحداث أليمة بشكل مستمر، لتبرير فعل الاستعطاف والاستجداء، ومنه، لتمويل هذا القطاع ومؤسّساته، ما يطرح إشكالية ربّما آن أوان التطرق لها.

كيف بدأت تلك الديناميكية في لبنان وكيف تحولت إلى النموذج الاقتصادي المعتمد داخل الحقل الثقافي والفني؟ ما تبعاتها على الصعيدَين السياسي والجماعي؟ ما خطورة إدارة قطاع بأكمله على أساس «المظلومية»؟ وعلى أي أطلال سوف نبكي يوم تنضب دموعنا؟ مَن يضمن استمرارية الألم، وبِذاك المنطق: من يضمن استمرارية الفن؟ وهل يمكن تمويل قطاعٍ بأكمله بالاستناد إلى نظرية «قوة لبنان في ضعفه»؟

من الحرب الأهلية إلى 4 آب: لبنان بلد «منتج» للمأساة

بعد أشهرٍ قليلة على انفجار المرفأ— تحديداً في تشرين الثاني 2020، شرح الكاتب والفنّان وليد صادق، في مقابلةٍ مع جريدة المدن، كيف بدأت نزعة صناعة «فن الحرب» في لبنان في التسعينيات مع وصول منظّمي المعارض الفرنسيّين ثم سائر الدول الغربية إلى لبنان، في الفترة التي تلت الحرب الأهلية. علاوةً على ذلك، يعلّل صادق في كتابه «الخراب القادم» خيارَ الضحية الذي اتّخذه الفنان، من باب النأي بنفسه عن فعل الحرب العنيف، ووضع نفسه في موقع مُراقبٍ محايد للفوضى:

بعد تخلّص هؤلاء الفنانين من كونهم جزءًا من الحطام، أو محكومين بالوقت الطويل والمتضرّر للحرب الأهلية، يأخذون على عاتقهم مسؤولية التحدّث عن الآخرين وبالتالي يدخلون دائرة المعارض الدولية المرغوبة. [...] لقد لعبوا دوراً لا مفرّ منه على الأرجح: دور المرشد المتطلّع/الواضح في حربٍ معقّدة. طوال التسعينيات، وجدت العديد من الأعمال الفنية والأفلام والمسرحيات [...] جماهير دولية منتبهة وحصلت على تصاريح/جوازات عبور طويلة الأمد في دائرة الفن العالمية.

وإن أردنا تبسيط الصورة، كأنّه ثمّة من قال للفنّانين ومشغّلي القطاع الثقافي والفني اللبناني، في الأعوام التي تلت الحرب الأهلية— كما في ما تلا انفجار المرفأ: «ابكِ حتى نراك». والكثير منهم تصرّفوا على مبدأ أنّهم رأوا فرصةً، فاغتنموها.

منتجٌ مُعدّ للتصدير حصراً

ارتباط فن الحرب اللبناني وحقله بالجمهور الغربي بشكل شبه حصري، وضَعَ الجمهور المحلي في موقع غير المعني لا بالمضمون (الموضوع) ولا بالشكل (الانتاج الفني)، ما أفقد الجمهور اللبناني الواسع اهتمامه بهذا الحقل كلياً. وبناءً على المؤشرات التي تبين كيف أن موجة فن 4 آب شبيهة بنموذج فنّ الحرب، نسأل اليوم لأي جمهور يُنتَج/ أُنتج «فن 4 آب»؟ وكيف يتم الحديث عن تلك الإنتاجات والمبادرات؟ هل ما زلنا ضحايا بعين منقذٍ ما؟

عوارض حديثة

في 26 أيار الماضي، احتفت الصحافة الفنية والأوساط الثقافية محلياً وعالمياً بإعادة افتتاح متحف سرسق، وذلك بعد الأضرار التي ألحقها به الانفجار، والتي أدت إلى إغلاقه أكثر من عامين. يومها، وصفت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي إنجاز إعادة الترميم بــ«الرمز القوي للفخر والصمود لدى المجتمع البيروتي». أما في المبادرات والمعارض التي أقيمت في أوروبا حول ثيمات 4 آب، فنذكر:

«نفس» التي تشكّلت بمبادرة المعهد الفرنسي لدعوة فنانين لبنانيين إلى الإقامة في فرنسا لفترة قد تمتد من أسبوعين إلى ثلاثة أشهر لـ«أخذ نفس»، قبل العودة إلى الجحيم اللبناني. وفي إقامة معارض مشتركة للتعبير عن الألم وترجمة التروما، نذكر معرض «الفن الجريح» في فيلا عودة المنظّم من قبل بنك بيمو والذي انطلق بعد أقل من ثلاثة أشهر على الانفجار، وقد وصفته إحدى الصحف الفرنسية بالـ«معرض الشفائي». نذكر أيضاً معرض «أضواء لبنان» في فرنسا 2021-2022، من تنظيم معهد العالم العربي، والذي بحسب وصف المعهد «يشيد بحيوية ومرونة (résilience) المشهد الفني اللبناني»، ومعرض «كيف ستنتهي؟» الذي أقيم في فيلا إمبان من قبل مؤسسة بوغوصيان في بلجيكا 2021-2022، ومعرض «سقف للصمت» الذي أقيم في موقع دير جوميج في فرنسا 2022… وقد ذهب بعضٌ آخر باتّجاه تقديم الأضحية للرؤساء والسفراء بشكلٍ مباشر، مثل منحوتة حطام 4 آب الزجاجية التي قُدّمت للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى لبنان بعد شهرٍ على الانفجار؛ أو مثلاً العقد الذي ارتدته السفيرة الأميركية دوروثي شيا من هذا الحطام نفسه.

بالرغم من تعدّدها واختلافها، فإنّ ما يجمع تلك الأمثلة هو تعليبها للمأساة كمنتجٍ يُستثمر به، وسرعة الدعوة إلى التعامل مع «ما يلي» والتعبير عنه، أو تجاوزه، أو «إعادة إعماره». أما في التوصيف، فقد اتّفقت كل تلك الأعمال على زاوية الـ«مرونة» (resilience) التي اعتمدها منظّمو المبادرات كما وسائل الإعلام التي غطت تلك الأنشطة. وفي ما يذهب البعض طواعيةً إلى موقع الضحية، يُستدرَج آخرون إلى هذا الموقع عبر حصر التمويل بتلك الثيمة/الموضوع.

تخمة فن الحرب وآثارها

كتبت الباحثة في علم الاجتماع ريموند مولان في العام 1990 كتاب «الفنّان، المؤسّسة والسوق»، حيث تشرح العناصر الاجتماعيّة المكوِّنة للفن المعاصر في فرنسا، والذي ينطبق، إلى حدٍّ ما، على المستوى العالمي، مع اختلافٍ في نسب تطابق تلك الدراسة الاجتماعيّة بين البلدان.

وبحسب الباحثة، يصعب تحديد «الفن المعاصر»، لاعتباره تيّاراً فنّياً ليس له قوانين ومميّزات إلّا فكرة ارتباطه بالزمن، أي «المُعاصَرة»، لذلك يحدّد مشغّلو الحقل الثّقافي وحدهم (أي النخب بين مدراء متاحف ونقّاد) ما هو العمل الفنّي المعاصر، ومن هو الفنّان المعاصر، ويكتسبون بذلك سلطةً مطلقة على هذا التيّار. أما في ما يتعلق بخلق حركات جديدة، فتشرح كيف أنه غالباً ما يكون المؤسّس ناقداً فنياً و/أو أمين معرض (curator)، يتولّى مهمة جمع الفنانين معاً، وإيجاد اسم مشترك لهم. وبمجرد أن يصبح الاعتراف بهؤلاء عالمياً، يحاول آخرون الانضمام إلى الحركة لضمان رؤيتهم وعلى أمل اكتساب شهرة ما، ممّا يتسبب من جهة بتضخّم الأعمال (أي زيادة عدد الأعمال التابعة لنفس «الحركة»)، ومن جهةٍ أخرى بتقليل تنوّع تلك الحركات.

وفي حالة لبنان التسعينيات، قام هؤلاء القيّمون بتشكيل شبه حركة فنية يمكن تسميتها بـ«فن ما بعد الحرب»، ووضعوا فنانيها المؤسّسين على الخارطة العالمية. إلّا أن شهرتهم تلك، أغرت فنانين كثراً ممّن اعتقدوا أن السر في موضوع الحرب وحده، غير واعين للدور الذي تلعبه المكانة الاجتماعية والعلاقات الخاصة بمشغلي القطاع وغيرها من الامتيازات التي ساهمت في إعطاء زملائهم تلك الشهرة. فكان أن ألهَم عملهم أجيالاً وأعداداً من «الفنانين الضحايا»، أقل شهرة (لم يتم اختيارهم من قبل مشغلي القطاع ليكونوا من رواد فن الحرب) والذين اتّبعوا الموضة، حتى وصلنا إلى ما يشبه تخمة بصرية، أو «تضخّم» (inflation)، بحسب تعبير صادق.

بحلول عام 2003، يمكن أن نتحدث عن تضخم في الفن اللبناني المعاصر. [...] احتل الفن اللبناني رزنامة الحلبة الفنية العالمية في وقت كان فيه الوضع الاجتماعي والسياسي للبلاد يتراجع بطريقة مقلقة. يبدو أنه لم يكن بإمكان الفنانين فعل أي شيء سوى الاستمرار بنهج تفسير الوضع المحلي للجمهور الدولي.

ساهمت تخمة فن الحرب تلك في خلق موجات من الفنانين اللاحقين الذين يحاولون أخذ قسط من هذا الوهج، وتلتهم مجموعات من الباحثين المتحمسين لهذا التقدير، عملوا على تثبيت مكانة هؤلاء المختارين عبر إضافة شرعية أكاديمية للفن.

موضة بالية

أما في آثارها، وبما أنّ الاهتمام بالقطاع الثقافي والفني اللبناني كان مرتكزاً على تلك الموضة، وتماماً كما يحصل مع كل موضة، فقد فقدت وهجها بفعل ظهور موضة أخرى أكثر عصرية. وإذا كان اهتمام النخب الفنية الغربية بفنّنا قد بدأ عام 1997 بحسب وليد صادق، يمكن إعلان نهاية هذا الاهتمام في العام 2011، بحسب الناقد الفني اللبناني روجيه عوطة، واعتبار أنّه لم يعد بالإمكان الترويج لهذا الإنتاج الزائد، بفعل اندلاع ثورات الربيع العربي. وكأنما هبّ مشغّلو القطاع الغربيّون، يومها، وانتهبوا أنَّ «هناك ضحايا آخرين، جدداً ومثيرين للاهتمام، وعلينا إنقاذهم!».

وبهذه البساطة، أطفأ عالم الفن الضوء على سوق المنتجات الثقافية للحرب الأهلية المستجدي ووجّه البوصلة المموّلة إلى فناني العالم العربي الثائر تباعاً. حاولنا الالتحاق بالركب والتحدث باسمهم أو الحديث عن أنفسنا في ظل آلامهم، ولكن ذلك لم يكن كافياً لإعادة تشغيل القطاع بكل طاقته، وهذا ما يعبّر عنه عوطة في مقاله المعنوَن «حين ما عاد لحربنا سوق»:

وضع الفنانون اللبنانيون حربهم الأهلية جانباً، وكذلك ما سُمّي نقدها، أو ما رُوّج له طوال سنوات بأنه «حفر فيها»، وراحوا يفتشون عن أحداث أخرى ليضعوا أيديهم عليها، ساعين إلى جعل أنفسهم وكلاءها. الأمر الذي لا يتوقف عن إدخالهم في معارك سخيفة ومكتومة مع أصحابها الفعليين، إثر التنافس معهم.

انطلاقاً من عرض هذه الزاوية لمعالجة فن الحرب وسوقه، ومن مقاربة بعض خصائصه مع عوارض «فن 4 آب»، يمكننا التأكيد اليوم على استحالة الاستمرار طويلاً بنمط تمويل القطاع اعتماداً على كارثة ما، بالرغم من كثرة المبادرات الحالية التي تدور في فلك 4 آب. إذاً، لا مفرّ من العمل على كسر تلك الديناميكية والتفكير في قطاعٍ ثقافيّ مُنتجٍ (إنتاج وعمل فعلي ومنافسة) يخاطب جمهوراً محلّياً (يتكيّف حجمه وميزانيته على أساس هذا الجمهور)؛ وإلّا، جرّدتنا موضةٌ جديدة من لَقَبِنا (قد تكون أوكرانيا في صدارة المنافسين حالياً، مع العلم أن النخب الأوروبية وإعلامها لا يزالون يتخبّطون بين تعليب صورة أوكرانيا في خانة المقاومة البطلة أو الضحية). يومها، قد يعود متحف سرسق إلى مواجهة أزمة مالية كما كان حاله في 2018، ويعود الفنّانون إلى البحث عن أزمات الآخرين في الجوار للاستثمار بها.

تغييب المعالجة السياسيّة

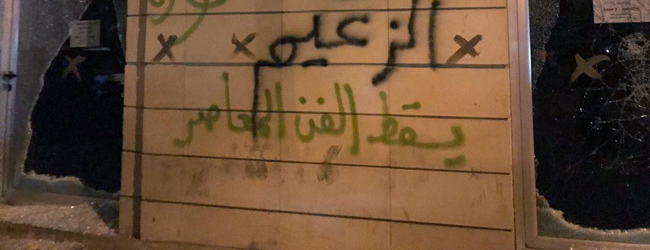

قد تكون إحدى أبرز نتائج هذا التضخم، بحسب عوطة، ارتباط موضوع الحرب بالوسط الفنّي حصراً، وبالتالي استحالة الحديث عنه من خارج هذا الجانب. أما خطورة هذه النتيجة، كما أوضح صادق في مقابلة «المدن» عام 2020، فهي أن الإنتاج الفني لم يكن قادراً على تقديم إجابات اجتماعية أو سياسية على الأسئلة المتعلقة بالحرب. يعني ذلك أن حصر التكلم على الحرب الأهلية بالقطاع الثقافي/الفني خلق فجوة في المعالجة السياسة المجتمعية، على حساب «الجمالية» منها. قفزنا إلى مرحلة التعبير وسيطرنا على مساحة الحوار بشبه وكالة حصرية وصك ملكية ارتبط بجيل فناني الحرب دون سواهم. كأننا غطينا جدار المساحة العامة بمبهرجات فنية ملفتة للنظر، على حساب أي «ملصقات» أخرى كانت لتجد مكانها على هذا الجدار.

أما في ما يخص «فن 4 آب»، فنتساءل عمّا إذا كنا سنفقد وكالتنا وحقّنا في متابعةٍ سياسية وتاريخية ومجتمعية للكارثة وتداعياتها، إن احتلّت أشكال التعبير تلك الحيز الأكبر من النقاش وبشكلٍ حصري؛ كما نتساءل، عمّا إذا كانت تلك النزعة إلى تفريغ الإشكاليات السياسية من معناها عبر قلبها إلى مواضيع فنية بحتة، تُساهم في تمكين النظام القاتل أكثر، مع إخماد غضبنا عبر دعوتنا للبكاء «سلمياً» في أحضان الثقافة.

4 آب وأدوات التعبير البديل

مع عودة القطاع إلى العمل «كالعادة»، أي الاستثمار بالمأساة، كان ملحوظاً كيف وُوجِهت بعض تلك المنتجات الفنية بمعارضة جماعية شبه فورية، كمثال منحوتة نديم كرم التي دُشّنَت في مرفأ بيروت في 4 آب 2021. قد يكون هذا رداً على سرعة الاستفادة من المصائب، أو بفعل تراكم الازدراء منذ موجة «فن الحرب»، الأمر الذي سمح للجمهور بالتعرف على هذه الديناميكية ومعرفة نتائجها واستبقائها برفضها. قد تكون ثورة 17 تشرين قد ساهمت كذلك في زيادة وعي الجمهور بارتباطات الفنانين بأركان النظام، وبالتالي رفض التعبير المنافق للضحية، خصوصاً وأن منحوتة كرم دُشّنت من قبل الدولة، الدولة نفسها «التي فعلت هذا». أو تراه ما تغير منذ تسعينيات القرن الماضي هو الطابع الديمقراطي للتعبير، بفعل وجود شبكات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي سمح للبنانيين بالتعبير دون الحاجة إلى متحدث رسمي/فنان، على قاعدة ما تحكي عني، أنا بحكي عن حالي.

علينا الاستمرار بالتعبير بطرقنا ووسائطنا، ولنا. علينا الاستمرار بالبحث عن منصات وطرق بديلة للتعبير. وسوف نتمكن بعدها من كتابة تاريخنا وتصويب عملنا السياسي بشكل فاعل. سنحتاج أيضاً إلى الصمت في مرحلةٍ ما. والصمت، في مرحلةٍ من المراحل، أساسي لمعالجة الحزن، أساسي لاستيعاب ما حصل وتجاوزه، وبالتالي، أساسي لعدم إعادة إنتاج ما تلقّيناه بأشكالٍ معطوبة- كما هي حالنا مع ذاكرة الحرب الأهلية. الصمت صحّي أحياناً، ولكن، لن يكون أي من ذلك ممكناً، إذا ما بقيَت سطوة الفنّان على منصات التعبير. أما مشغّلو هذا القطاع، فمن المفيد أن يعلموا أن «مرحلة التعبير» التي يدعون لها، قاصرة على استبدال كافة مراحل تعامل المجتمع مع تاريخه الدموي، علّهم يتفادون استهلاك مآسينا حدَّ التخمة؛ فأحياناً، لا نحتاج عملاً فنّياً بقدر ما نحتاج إلى تأريخٍ فعلي، كما أنّه ليس من واجب الفن أن «يحدث تغييراً» على الدوام. عليهم في مرحلةٍ ما أن يعترفوا أنه يحدث أن يكون بعض أركان الكارتيلات و/أو أوليغارشية النظام هم أنفسهم الذين يدعمون ويجمعون ويتذوقون منتجات الفن المعاصر التي تدّعي تجسيد المأساة التي هي بالأساس من صنيعتهم.