نشر ماشا غيسن هذا المقال قبل أيّام من الاحتفال الذي كان ينبغي أن يقام لتسلُّمهم جائزة هنة آرندت في برلين. إلا أنّ ما تضمّنه المقال، لا سيّما لجهة تشبيه قطاع غزّة بوضع الغيتوات اليهوديّة في الحقبة النازيّة، أدّى إلى انسحاب منظمة «هنريش بول» من تمويل الاحتفال. رغم ذلك، عاد غيسن وتسلّموا الجائزة في منتصف كانون الأوّل في جلسةٍ مصغّرة أعادوا فيها تشبيه غزّة بالغيتو، قائلين إنّ الفارق الوحيد بينهما هو أنّ معظم سكّان غزّة ما زالوا قيد الحياة، ويمكن إنقاذهم.

لا تكفّ مدينة برلين عن تذكيرك بما حدث فيها. فهي تحوي متاحفَ عدّة عن التوتاليتاريّة والهولوكوست، ويحتلّ متحف «النصب التذكاري للقتلى اليهود في أوروبا» مربّعاً كاملاً من المدينة. لكن بمعنى ما، تشكّل هذه البنى الضخمة الجزء الأقلّ أهميةً. فالنصب التذكاريّة التي تفاجئك— مَعلَم الكتب المحروقة الذي يقع حرفياً تحت الأرض، وآلاف الـStolperstein أو «حجارة العثرة» المغروسة في الأرصفة لإحياء ذكرى الأفراد من اليهود، والغجر، والمثليّين، وذوي الإعاقات الذهنية، وآخرين ممّن قتلهم النازيّون— هي التي تكشف مدى تفشّي الشرور التي ارتُكبت في هذا المكان. في أوائل تشرين الثاني، حين كنت أسير نحو منزل أحد الأصدقاء في المدينة، وقعتُ على اللوحة الإعلانيّة التي تشير إلى مكان اختباء هتلر. كنت قد مررتُ بها أكثر من مرّة من قبل. هي تشبه اللوحات الإعلانيّة في الأحياء، لكنّها تروي قصّة الأيّام الأخيرة للفوهرر.

في أواخر التسعينات وبدايات الألفيّة، حين وُضع التصوّر للكثير من هذه النصب التذكاريّة وتمّ تنفيذها، زرت برلين مراراً. كان من المُبهج حقاً أن ترى ثقافة الذاكرة في طور التشكُّل. كان هناك بلدٌ، أو أقلُّه مدينةٌ، يقوم بما لا تستطيع القيام به معظم الثقافات: النظر إلى جرائمها هي، وإلى دواخل نفسها الأشدّ سوءاً. لكن في مرحلة معيّنة، أخذ الجهد يبدو جامداً، معلَّباً، وكأنّه لم يكن جهداً لتذكّر التاريخ وحسب، بل أيضاً للتأكّد من أنّ ما يتمّ تذكّره ليس إلا هذا التاريخ المحدّد وحده، وبهذه الطريقة المحدّدة وحدها. يصحّ ذلك بالمعنى المادّي، كما البصريّ. فالكثير من النصب التذكاريّة تستخدم الزجاج: الرايخستاغ، وهو مبنى كاد يُدمَّر خلال الفترة النازيّة وأعيد إعماره بعد نصف قرن، تعلوه الآن قبّة زجاجيّة؛ معلم الكتب المحروقة يتواجد تحت الزجاج؛ وُضِعَت الفواصل الزجاجيّة والألواح الزجاجيّة لتنظيم المجموعة المذهلة المسمّاة «طوبوغرافيا الإرهاب» بعدما كانت عشوائيّة. كما قالت لي كانديس برايتز، وهي فنّانة يهوديّة جنوب أفريقيّة مقيمة في برلين، «النيّات الحسنة التي ظهرت في الثمانينات غالباً ما تحوّلت إلى عقيدة متحجّرة».

من الأمكنة القليلة التي لم يتمّ فيها تمثيل الذاكرة تمثيلاً دائماً، مجموعةٌ من صالات المبنى الحديث للمتحف اليهودي، الذي أُنجِز عام 1999. حين زرته في بدايات تشرين الثاني، كانت إحدى صالات الطابق الأرضي تعرض تجهيز فيديو بعنوان «تمارين على مشهد الأشباح». تدور أحداث الفيديو في كيبوتس بئيري الذي قتلت حماس فيه أكثر من تسعين شخصاً في السابع من تشرين الأوّل— عُشر سكّانه تقريباً— خلال هجومها على إسرائيل الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1,200 شخص. في الفيديو، يتناوب سكّان بئيري على تلاوة قصيدة لأحد أعضاء الكيبوتس، الشاعر أناداد إلدان: «… من المستنقع الكامن بين الضلوع/ طلعتْ مَن كانت غارقةً في داخلك/ وأنت مقيَّد لا تصرخ/ تتعقّب الأشكال التي تفرّ في الخارج». الفيديو الذي صنعه الفنّانان الإسرائيليّان المقيمان في برلين، نير إفرون وعمير كريغر، أنجِز قبل تسعة أعوام. يبدأ بمشهد من الجوّ للمنطقة، حيث يمكن تبيُّن قطاع غزّة، ثمّ تقترب الصورة شيئاً فشيئاً من بيوت الكيبوتس التي يشبه بعضها الملاجئ. لستُ متأكّداً ما الذي أراد الفنّانان والشاعر إيصاله أصلاً، لكنّ التجهيز يبدو الآن وكأنّه فعل حداد على بئيري (إلدان الذي يبلغ من العمر مئة عام تقريباً، نجا من هجوم حماس).

في آخر الرواق، يقع أحد الفضاءات التي أسماها مصمّم المتحف، المعماريّ دنيال ليبسكيند، «فراغات»— فتحات هوائية تثقب المبنى، لترمز إلى غياب يهود ألمانيا عبر الأجيال. هناك، يُعرَض تجهيز للفنّان الإسرائيلي ميناشي كديشمان بعنوان «أوراق متساقطة»، ويضمّ أكثر من عشرة آلاف دائرة حديديّة حُفِرت عليها عيون وأفواه، كما في قوالب رسومات الأطفال للوجوه الصارخة. عندما تمشي فوق الوجوه، تسمع طقّتها، كالأصفاد، أو كخرطشة بندقيّة. أهدى كديشمان العمل لضحايا المحرقة وسائر ضحايا الحرب والعنف الأبرياء. لا أعلم ما الذي كان كديشمان الذي توفّي عام 2015، ليقوله عن الصراع الحالي. لكن، بعدما انتقلت من فيديو كيبوتس بئيري الآسر إلى قعقعة الوجوه الحديديّة، فكّرت بآلاف السكّان في غزّة، الذين قُتلوا انتقاماً لأرواح اليهود الذين قتلتهم حماس. ثمّ فكّرت أنّي، إن قلتُ ذلك علناً في ألمانيا، قد أقع في ورطة.

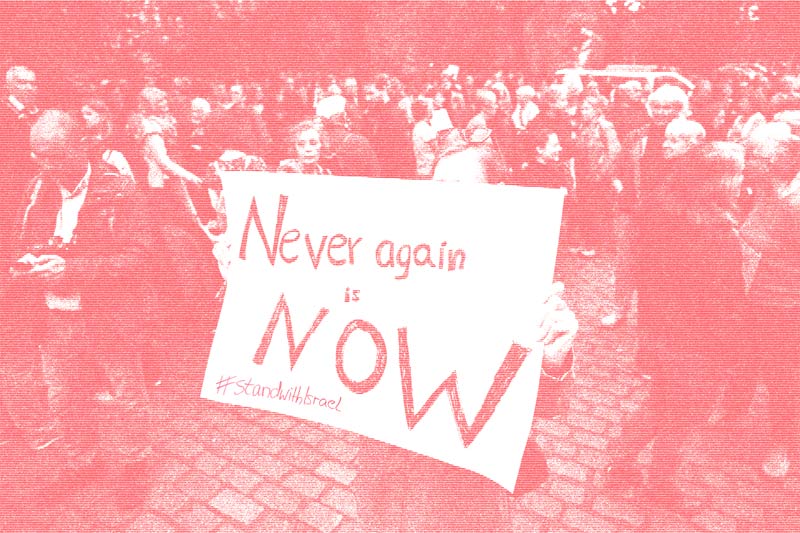

في التاسع من تشرين الثاني، لإحياء الذكرى الـ85 للـKristallnacht (ليلة الزجاج المكسور)، عُرضَت نجمة داوود وجملة «لن يحدث مجدّداً، الآن» باللونين الأبيض والأزرق على بوّابة براندنبرغ في برلين. في ذلك اليوم، كان البرلمان الألماني يبحث مشروعاً بعنوان «الاستجابة للمسؤولية التاريخية: حماية حياة اليهود في ألمانيا» يتضمّن أكثر من خمسين إجراءً لمكافحة معاداة الساميّة في ألمانيا، بما في ذلك ترحيل المهاجرين الذين يرتكبون جرائم معادية للسامية، وتسريع الإجراءات ضدّ حركة «المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات» (B.D.S)، ودعم الفنّانين اليهود «أصحاب الأعمال النقديّة لمعاداة الساميّة»، وتطبيق تعريف محدّد لمعاداة السامية في قرارات التمويل وحفظ الأمن. في تصاريح سابقة، قال نائب المستشار الألماني، روبرت هابيك، وهو عضو في حزب الخُضر، إنّ المسلمين في ألمانيا ينبغي أن «يتّخذوا مسافةً من معاداة الساميّة حتّى لا يقوّضوا حقّهم بالتسامح تجاههم».

لطالما قامت ألمانيا بتنظيم الطُّرُق التي يتمّ بها تذكُّر المحرقة ونقاشها. عام 2008، عندما تحدّثت المستشارة الألمانية آنذاك أنجيلا ميركل في الكنيست، في الذكرى الستّين لتأسيس دولة إسرائيل، ركّزت على المسؤولية الخاصّة التي تقع على عاتق ألمانيا لا لحفظ ذاكرة المحرقة كفظاعة تاريخية فريدة وحسب، بل أيضاً تجاه أمن إسرائيل. وهذا، تضيف ميركل، جزءٌ من أسباب وجود الدولة الألمانيّة. منذ ذلك الحين، تُستعاد الأجواء نفسها كلّما برز موضوع إسرائيل أو اليهود أو معاداة الساميّة، بما في ذلك تصريحات هابيك. «عبارة أنّ أمن إسرائيل هو جزء من أسباب وجود الدولة الألمانية لم تكن عبارة فارغة قطّ»، يقول، «وينبغي ألا تصبح كذلك».

في الوقت نفسه، استتبع ذلك بشكل غريب نقاشاً هامّاً حول ما الذي يشكّل معاداة للساميّة. عام 2016، تبنّى «التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة» (I.H.R.A)، وهو منظّمة حكوميّة دوليّة، التعريف الآتي: «معاداة السامية هي تصوُّر معيّن لليهود، والذي يمكن التعبير عنه على أنه كراهية لليهود. المظاهر الخطابية والمادية لمعاداة السامية موجهة نحو الأفراد اليهود أو غير اليهود و/أو ممتلكاتهم، وتجاه مؤسسات المجتمع اليهودي والمرافق الدينية». ترافق هذا التعريف مع 11 مثالاً بدأت بما هو واضح— الدعوة لتبرير قتل اليهود— لكنّها تضمّنت أيضاً «الادّعاء بأنّ وجود دولة إسرائيل هو أمرٌ عنصريّ» و«عقد مقارنات بين السياسات الإسرائيلية المعاصرة والسياسات النازيّة».

ليس لهذا التعريف قوّةً قانونيّة، لكن كان له تأثير واسع. فقد تبنّته أو أيّدته 25 دولة في الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية الأميركية. عام 2019، وقّع الرئيس دونالد ترامب مرسوماً تنفيذياً يحجب التمويل الفدرالي عن المدارس التي لا تحمي طلابها من معاداة السامية كما يعرّفها الـI.H.R.A. في الخامس من كانون الأوّل من هذا العام، أقرّ مجلس النوّاب الأميركي قراراً غير مُلزِم يدين معاداة الساميّة كما يعرّفها الـI.H.R.A. قدّم اقتراح القرار نائبان جمهوريّان يهوديّان، وعارضه عدد من اليهود الديموقراطيّين البارزين، منهم نائب نيويورك جيري نادلر.

عام 2020، اقترحت مجموعة من الأكاديميّين تعريفاً بديلاً لمعاداة الساميّة، أطلقوا عليه اسم «إعلان القدس»، ويعرّف معاداة الساميّة كالآتي: «التمييز، التحيّز، العداء، العنف ضدّ اليهود كيهود (أو المؤسّسات اليهوديّة بوصفها يهوديّة)» ويقدّم أمثلةً تساعد على التمييز بين التصريحات والأعمال المعادية لإسرائيل وتلك المعادية للساميّة. لكن، رغم مساهمة بعض الباحثين البارزين بمجال دراسات الهولوكوست في صياغة هذا الإعلان، فإنّه بالكاد أحدث ضرراً في التأثير المتنامي لتعريف الـI.H.R.A. عام 2021، نشرت المفوّضيّة الأوروبيّة كرّاساً «للاستخدام العمليّ» لتعريف الـI.H.R.A، يوصي، ضمن أمور أخرى، باستخدام التعريف في تدريب الموظّفين المولجين إنفاذ القوانين لتمييز جرائم الكراهية، وإنشاء موقع مدّعٍ عام أو منسّق أو مفوّض في الدولة لشؤون معاداة الساميّة.

لقد بدأت ألمانيا بتطبيق هذه التوصية المحدّدة. عام 2018، أنشأت مكتب المفوّض الحكومي الفيدرالي للحياة اليهودية في ألمانيا ومكافحة معاداة الساميّة، وهو عبارة عن بيروقراطيّة ضخمة تضمّ مفوّضين على مستوى الدولة والمستوى المحلّي، بعضهم يعمل من مكاتب المدّعين العامّين أو دوائر الشرطة. منذ ذلك الحين، سجّلت ألمانيا، دون توقّف تقريباً، ارتفاعاً في عدد الحوادث المعادية للساميّة: أكثر من ألفين عام 2019، أكثر من ثلاثة آلاف عام 2021، وبحسب إحدى مجموعات الرصد، سُجِّل رقمٌ صادمٌ هو 994 حادثة في الشهر الذي تلى هجوم حماس. لكنّ هذه الإحصائيات تمزج بين ما يسمّيه الألمان Israelbezogener Antisemitismus أي معاداة الساميّة المتعلّقة بإسرائيل، كحالات انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية، والاعتداءات العنفيّة كمحاولة إطلاق النار على كنيس في هاللي عام 2019، والتي أردت اثنين من المارّة؛ وإطلاق النار على منزل حاخام سابق في إيسين عام 2022؛ ورمي عبوتَيْ مولوتوف على كنيس برلين هذا الخريف. في الواقع، بقي عدد الحوادث القائمة على العنف مستقرّاً نسبيّاً، ولم يرتفع بعد هجوم حماس.

هناك حالياً عشرات مفوّضي معاداة السامية في ألمانيا. ليس لديهم توصيف وظيفيّ واحد أو إطار قانونيّ لعملهم، بل يبدو أنّ الكثير ممّا يقومون به هو عبارة عن التشهير علناً بمن يُعدّونهم معادين للساميّة، غالباً لنزعهم طابع الفرادة عن المحرقة أو لانتقادهم إسرائيل. بالكاد يوجد يهوديّ بين أولئك المفوّضين. وبالفعل، فإنّ نسبة اليهود بين من يستهدفونهم هي أعلى بالتأكيد. وقد كان بين هؤلاء عالم الاجتماع الألماني-الإسرائيلي موشيه زوكرمان الذي استُهدِف لدعمه حركة المقاطعة (BDS)، وكذلك المصوّر اليهودي الجنوب أفريقي آدم برومبرغ.

عام 2019، أقرّ البرلمان الألماني قراراً يدين حركة المقاطعة (BDS) كحركة معادية للساميّة، ويوصي بقطع التمويل الحكومي عن الفعاليات والمؤسسات المرتبطة بالـBDS. رحلة هذا القرار معبّرة. فقد تقدّم أصلاً بنسخة منه حزب «البديل من أجل ألمانيا» (AfD)، الحزب اليميني الراديكالي الإثنوقومي والمعادي لأوروبا، وقد كان آنذاك حديث العهد في البرلمان الألماني. رفض سياسيّو الأحزاب السائدة القرار لأنّه جاء من الـAfD، ولكن، بسبب خوفهم على ما يبدو من أن يُنظَر إليهم كمتخاذلين في مكافحة معاداة الساميّة، تقدّموا مباشرةً باقتراح شبيه. كان من الصعب رفض هذا القرار لأنّه ربط بين الـBDS و«المرحلة الأكثر فظاعةً في التاريخ الألماني». بالنسبة للـAfD الذي أدلى زعماؤه علناً بتصريحات معادية للساميّة وأيّدوا إحياء اللغة القوميّة التي تعود للحقبة النازية، فإنّ طيف معاداة الساميّة هو أداة سياسيّة مثاليّة للممارسة السينيكيّة، إذ يمنحهم بطاقة انتساب إلى النادي السياسي السائد ويعطيهم سلاحاً يمكن استخدامه ضدّ المهاجرين المسلمين.

تسعى حركة BDS، المستوحاة من حركة المقاطعة في وجه نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، إلى استخدام الضغط الاقتصادي لضمان حقوق متساوية للفلسطينيّين داخل إسرائيل، وإنهاء الاحتلال، ودعم عودة اللاجئين الفلسطينيّين. يعتبر كثيرون حركة BDS إشكاليّةً لأنّها لا تقرّ بحقّ دولة إسرائيل بالوجود— وبالفعل، يستنظر بعض داعمي BDS التفكيك الكامل للمشروع الصهيوني. لكن بإمكان المرء أن يحاجج بأنّ ربط حركة مقاطعة غير عنفيّة يصنّفها أنصارها بشكل صريح كبديل للكفاح المسلّح، بالمحرقة، هو في صلب مفهوم نسبيّة المحرقة. لكن، بالنسبة لمنطق سياسات الذاكرة الألمانية، فلأنّ الـBDS موجّهة ضدّ اليهود— رغم أنّ العديد من أنصار الحركة هم من اليهود— فإنّها حركة معادية للساميّة. يمكن للمرء أن يحاجج أيضاً أنّ الخلط المتأصّل بين اليهود ودولة إسرائيل هو معادٍ للساميّة، لا بل يتوافق وتعريف الـI.H.R.A لمعاداة الساميّة. قد يظنّ المرء أنّ هذه الحجّة ستلقى رواجاً إذا ما أخذنا في الاعتبار ضلوع الـAfD بالقرار واستخدامه إجمالاً ضدّ اليهود وذوي البشرة الملوّنة. لكن يخطئ المرء حين يتصوّر ذلك.

القانون الألماني الأساسي، بخلاف الدستور الأميركي لكن مثل دساتير عدد من الدول الأوروبية، لا يقدّم ضمانةً مطلقة لحريّة التعبير، لكنّه يوفّر حرية التعبير لا في الصحافة وحسب، بل في الفنون والعلوم والأبحاث والتعليم. ومن الممكن، إن أصبح قرار الـBDS قانوناً، أن يُعتبَر غير دستوريّ. لكن لم يسلك القرار هذه الطريق. فجزء ممّا جعل هذا القرار قويّاً بشكل خاص، هو السخاء المألوف للدولة الألمانيّة: تقريباً كلّ المتاحف والمعارض والندوات والمهرجانات وسائر الفعاليات الثقافية تتلقّى تمويلاً من الدولة الفدراليّة أو السلطة المحليّة. «لقد خلق ذلك مناخاً مكارثيّاً»، قالت لي الفنّانة كانديس برايتز. «كلّما أردنا أن ندعو أحداً، فإنّهم»— تقصد الجهة الحكومية التي تموّل فعاليةً ما— «يضعون اسمه على غوغل مع كلمة BDS، إسرائيل، فصل عنصري».

قبل بضع سنوات، حاولت برايتز التي يتناول فنّها قضايا العرق والهوية، ومايكل روثبرغ الذي يحتلّ كرسيّ دراسات المحرقة في جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلس، تنظيم منتدى عن ذاكرة المحرقة الألمانيّة بعنوان «تعالوا نتحدّث». بعد أشهر من التحضيرات، سُحب منهما التمويل الرسمي، الأرجح بسبب تضمّن البرنامج ندوة تربط بين أوشفيتز وإبادة شعوب الهيريرو والناما التي ارتكبها المستعمرون الألمان بين عامَي 1904 و1908 في ما يُعرَف اليوم باسم ناميبيا. «لقد تمّ آنذاك تطوير بعض تقنيات المحرقة»، تقول برايتز. «لكن ليس بإمكانك التحدّث عن الاستعمار الألماني والمحرقة في الوقت نفسه لأنّ ذلك يضعهما على المستوى نفسه».

الإصرار على فرادة المحرقة ومحوريّة الالتزام الألماني بتصفية الحساب معها هما وجهان للعملة نفسها: يجعلان من المحرقة حدثاً ينبغي على الألمان ذكره وتذكّره دائماً من دون الخوف من تكراره، لأنّه لا يشبه أيّ شيء آخر حدث أو سوف يحدث. تقول المؤرّخة الألمانية ستيفاني شولر-سبرينغورم التي ترأس مركز الأبحاث حول معاداة الساميّة في برلين، إنّ ألمانيا الموحَّدة حوّلت التفكُّر بالمحرقة إلى فكرة قوميّة، وبذلك فإنّ «أيّ محاولة لتعميق فهمنا للحدث التاريخيّ نفسه، من خلال مقارنات مع جرائم أو إبادات ألمانيّة أخرى، قد يُنظَر إليه كما يحدث الآن كهجوم على أُسُس هذه الدولة-الأمّة نفسها». ربّما كان هذا هو معنى «لن يحدث مجدّداً، الآن».

بعض المفكّرين اليهود الكبار الذين نجوا من المحرقة أمضوا ما تبقّى من حياتهم يحاولون أن يخبروا العالم أنّ الرعب، وإن كان فريداً في فتكه، يبنغي ألا يُنظَر إليه كحالة استثنائيّة. فوقوع المحرقة يعني أنّها كانت ممكنة— ولا تزال ممكنة. يقول الفيلسوف وعالم الاجتماع زيغموت بومان الطبيعة المكثّفة والمنظّمة والفعّالة للمحرقة هي من نتاج الحداثة— وهي، وإن لم تكن قدراً محتوماً، فإنّها تتماشى مع ابتكارات أخرى في القرن العشرين. لقد درس تيودور أدورنو ما الذي يدفع الناس كي يتبعوا قادةً مستبدّين، وبحث عن المبدأ الأخلاقيّ الذي يحول دون أوشفيتز أخرى.

عام 1948، كتبت هنّه أرندت رسالةً مفتوحة تبدأ بـ: «من أكثر الظواهر السياسية المقلقة في زمننا ظهور «حزب الحرية» (تنوات هاهيروت) في دولة إسرائيل حديثة النشأة، وهو حزب سياسي مماثل بشكل وثيق للأحزاب النازية والفاشية من حيث التنظيم، والأساليب، والفلسفة السياسية، والجاذبيّة الاجتماعيّة». بعد ثلاث سنوات فقط على المحرقة، كانت أرندت تشبّه حزباً يهودياً إسرائيلياً بالحزب النازي، وهو ما كان سيُعَدّ اليوم خرقاً واضحاً لتعريف الـIHRA لمعاداة الساميّة. استندت أرندت في مقارنتها إلى هجوم نفّذه جزئياً «إرغون»، الميليشيا التي سبقت إنشاء حزب الحرية، على قرية دير ياسين العربية التي لم تشارك في الحرب ولم تكن هدفاً عسكرياً. المهاجمون «قتلوا معظم سكّانها- 240 رجلاً وامرأة وطفلاً— وأبقوا على بعضهم أحياء لاستعراضهم كأسرى في شوارع القدس».

جاءت رسالة أرندت بمناسبة زيارة مرتقبة لزعيم الحزب مناحيم بيغن إلى الولايات المتّحدة. وقد أضاف ألبرت أينشتاين توقيعه، وهوأيضاً ألماني يهودي هرب من النازيّين. بعد ثلاثين سنة، أصبح بيغن رئيساً للوزراء في إسرائيل. بعد نصف قرن آخر، في برلين، تحدّثت الفيلسوفة سوزان نايمن التي تترأس مركز أبحاث سمّي باسم أينشتاين، في افتتاح ندوة عنوانها: «اختطاف الذاكرة: المحرقة واليمين الجديد». أشارت إلى أنّها قد تواجه تبعات لتحدّيها الطرق التي تصوغ فيها ألمانيا حالياً ثقافة الذاكرة. نيمان هي مواطنة إسرائيلية وباحثة في قضايا الذاكرة والأخلاقيات. عنوان أحد كتبها «التعلُّم من الألمان: العرق وذاكرة الشرّ». في السنوات القليلة السابقة، قالت نايمن إنّ ثقافة الذاكرة قد «جنّ جنونها».

كان لقرار ألمانيا ضدّ الـBDS، مثلاً، أثر واضح ومخيف على الحقل الثقافي في البلاد. فقد سحبت مدينة آشن جائزة بعشرة آلاف يورو كانت قد منحتها للفنّان اللبناني-الأميركي وليد رعد؛ بدورها، أبطلت مدينة دورتموند ولجنة تحكيم جائزة نيللي ساكس التي تبلغ 15 ألف يورو الشرف الذي كانتا قد أنعمتا به على الكاتبة كاميلا شمسي. وُضعت دعوة الفيلسوف السياسي الكاميروني أشيل مبامبي إلى مهرجان أساسيّ موضع تساؤل بعدما اتّهمه المفوّض الفدرالي لمعاداة الساميّة بدعم BDS و«التقليل من شأن المحرقة» (قال مبامبي إنّ لا علاقة له بحركة المقاطعة؛ ثمّ ألغي المهرجان نفسه بسبب الكورونا). مدير المتحف اليهودي في برلين، بيتر شافر، استقال عام 2019 بعدما اتُّهم بدعم BDS- وهو، في الواقع، لم يدعم حركة المقاطعة، لكنّ المتحف نشر رابطاً، على تويتر، لمقال صحفيّ تضمّن انتقاداً لقرار البرلمان. وقد طلب أيضاً مكتب بنيامين نتنياهو من ميركل قطع التمويل عن المتحف لأنّ معرضه عن القدس، برأي رئيس الوزراء الإسرائيلي، أعطى الكثير من الأهميّة لمسلمي المدينة. (قد يكون قرار BDS الألماني فريداً في وقعه لكن ليس في مضمونه: بات لدى غالبيّة الولايات الأميركيّة قوانين على الورق تساوي بين المقاطعة ومعاداة الساميّة، وتقطع التمويل الرسمي عن الأشخاص والمؤسسات التي تدعم المقاطعة).

بعد إلغاء منتدى «ينبغي أن نتحدّث»، اجتمع برايتز وروثبرغ ثانيةً وخرجا باقتراح لمنتدى بعنوان «ما زال علينا التحدّث». كانت لائحة المتحدّثين لا غبار عليها. دقّقت هيئة حكومية بكلٍّ منهم، ووافقت على تمويل الاجتماع. كان مقرّراً أن يُعقَد في كانون الأوّل. ثمّ هاجمت حماس إسرائيل. «عرفنا أنّه بعد ذلك، سيعتبر كلّ سياسيّ ألمانيّ أنّ ارتباطه بأيّ فعاليّة تضمّ متحدّثين فلسطينيّين أو كلمة «فصل عنصري» مخاطرةً كبرى»، تقول برايتز. في 17 تشرين الأوّل، علمت برايتز أنّ التمويل قد سُحِب. في الوقت نفسه، كانت الشرطة في كل أنحاء ألمانيا تقمع التظاهرات التي تدعو لوقف إطلاق النار في غزّة أو تُظهِر دعماً للفلسطينيّين. بدلاً من المنتدى، نظّمت برايتز وآخرون تظاهرة. أطلقوا عليها اسم «ما زال زال زال زال علينا أن نتحدّث». بعد نحو ساعة على التجمّع، اخترقت الشرطة الجموع لمصادرة ملصق كرتونيّ كُتب عليه «من النهر إلى البحر، نطالب بالمساواة». كان الشخص الذي يحمل الملصق امرأةٌ يهوديّة إسرائيليّة.

منذ ذلك الحين، يقبع اقتراح «الاستجابة للمسؤولية التاريخية» في اللجان. لكنّ المعركة الاستعراضيّة ضدّ معاداة الساميّة تكثّفت. في تشرين الثاني، دخلت التحضيرات لدوكومنتا، أحد العروض الأكثر أهميّة في عالم الفنّ، في حالة من الفوضى بعدما نبشت صحيفة Süddeutsche Zeitung عريضةً وقّعها أحد أعضاء اللجنة التنظيمية الفنية رانجيت هوسكوت عام 2019. العريضة التي كُتِبت للاحتجاج على فعاليّة مرتقبة حول الصهيونية والهندوتفا في مسقط رأس هوسكوت في مومباي، تشجب الصهيونيّة باعتبارها «عقيدة عنصرية تدعو للاستعمار الاستيطاني، ولدولة فصل عنصريّ لا يتمتّع فيها غير اليهود بحقوق متساوية، وقامت، عملياً، على التطهير العرقي للفلسطينيّين». كتبت الصحيفة تقريرها عن العريضة تحت عنوان «معاداة الساميّة». استقال هوسكوت، وحذا حذوه سائر أعضاء اللجنة. بعد أسبوع، قرأت برايتز في صحيفة أنّ متحفاً في سارلاند قد ألغى معرضاً لها كان يفترض أن يقام في 2024، وذلك «بناءً على التغطية الإعلاميّة عن الفنّانة المعنيّة وتصريحاتها المثيرة للجدل في سياق الحرب العدائية لحماس ضدّ دولة إسرائيل».

في تشرين الثاني الحالي، تركتُ برلين نحو كييف، عبرتُ بالقطار بولونيا ثمّ أوكرانيا. ولعلّ هذا هو المكان المناسب لأقول بعض الأشياء عن علاقتي بالتاريخ اليهودي لهذه المنطقة. العديد من اليهود الأميركيّين يذهبون إلى بولونيا لزيارة القليل ممّا تبقّى من الأحياء اليهوديّة القديمة، ولتناول أكلاتٍ استعيدت وفقاً لوصفات تركتها العائلات التي اندثرت قبل زمن، والمشاركة في رحلات منظّمة عن التاريخ اليهودي، والغيتوز اليهودية، ومعسكرات الاعتقال النازيّة. أنا أقرب إلى هذا التاريخ. ترعرعت في الاتحاد السوفياتي في السبعينات، في ظلّ المحرقة التي كانت حاضرةً دائماً، لأنّه لم ينجُ منها إلا جزء من عائلتي ولأنّ الرقباء السوفيات قمعوا أيّ ذكرٍ علنيّ لها. وحين علمتُ، في سنّ التاسعة تقريباً، أنّ بعض مجرمي الحرب النازيين لا يزالون طليقين، توقّفت عن النوم. تخيّلتُ أحدهم يتسلّق شرفتنا على الطابق الخامس ليخطفني.

خلال الصيفيّات، كانت تزورنا قريبتنا آنا مع أولادها من وارسو. كان والداها قد قرّرا قتل نفسيهما بعد حريق غيتو وارسو. رمى والد آنا نفسه أمام قطار. أمّا والدتها، فربطت آنا ذات الثلاث سنوات إلى خصرها بشال، وقفزت إلى النهر. سُحبا من الماء من قِبل رجل بولونيّ، ونجتا من الحرب عبر التخفّي في الريف. عرفت بالقصّة، لكن لم يُسمَح لي ذكرها. كانت آنا قد بلغت سنّ الرشد حين علمت أنّها ناجية من المحرقة، وانتظرت حتّى تخبر أبناءها الذين كانوا من عمري تقريباً. المرّة الأولى التي ذهبت فيها إلى بولونيا، في التسعينات، كانت للبحث عن مصير جدّي الأكبر الذي أمضى قرابة ثلاث سنوات في غيتو بياليستوك قبل أن يُقتَل في مجدنيك.

جرت حروب ذاكرة المحرقة في بولونيا بالتوازي مع ألمانيا. كانت المبارزات الفكرية مختلفة في البلدين، لكنّ السمة الثابتة كانت تورّط السياسيّين اليمينيّين بالتعاون مع دولة إسرائيل. كما حدث في ألمانيا، شهدت التسعينات والعقد الأوّل من الألفيّة جهوداً طموحة لتخليد الذاكرة، على المستويين المحلي والوطني، كسرت حاجز الصمت الذي ساد خلال الحقبة السوفياتية. بنى البولونيّون المتاحف والنصب التذكارية لإحياء ذكرى اليهود الذين قُتلوا في المحرقة— التي حصدت نصف ضحاياها في بولونيا إبّان احتلالها من قبل النازيّين— والثقافة اليهودية التي اندثرت معهم. ثمّ جاءت ردود الفعل العكسيّة. تزامن ذلك مع وصول حزب «القانون والعدالة» اليميني والمعادي للّيبراليّة إلى السلطة عام 2015. فبات البولونيّون يطالبون بروايةً تاريخيّة يؤدّون فيها دور الضحيّة للاحتلال النازيّ، أسوةً باليهود الذين حاول البولونيّون حمايتهم من النازيّين.

هذا غير صحيح: الحالات التي خاطر فيها بولونيّون بحياتهم لإنقاذ يهود من الألمان، كما حدث مع قريبتي آنا، نادرة جدّاً، في حين أنّ العكس— ارتكاب مجتمعات بكاملها أو مؤسسات تابعة للدولة البولونية ما قبل الاحتلال، كمكاتب الشرطة والبلديّة، جرائم جماعيّة ضدّ اليهود— كان رائجاً. لكنّ المؤرّخين الذين درسوا دور البولونيّين في المحرقة تعرّضوا للهجوم. تعرّض المؤرّخ في جامعة برنستون، جان توماس غروس، وهو بولوني الأصل، للاستجواب والتهديد بالملاحقة لكتابته أنّ البولونيّين قتلوا يهوداً بولونيّين أكثر ممّا فعل الألمان. طاردته السلطات البولونيّة حتّى بعد تقاعده. أبعدت الحكومة داريوس ستولا من منصبه كمدير لمتحف وارسو المبتكر عن التاريخ اليهودي البولوني. سيق المؤرّخان جان غرابوفسكي وباربرا إنغلكينغ إلى المحاكم لكتابتهما أنّ عمدة قرية بولونيّة كان متعاوناً خلال المحرقة.

حين كتبت عن قضية غرابوفسكي وإنغلكينغ، تلقّيت بعض أكثر التهديدات بالقتل رعباً في حياتي (أتلقّى العديد من التهديدات بالقتل، معظمها لا يُذكر). أحد هذه التهديدات التي أرسلت إلى عنوان بريدي الإلكتروني في العمل، يقول: «إن استمرّيت في كتابة الأكاذيب عن بولونيا والبولونيّين، سأزرع هذه الرصاصات في جسدك. أنظري الملفّ المرفق! خمسٌ منها في كلّ ركبة، حتّى لا تتمكّني من المشي بعد الآن. لكن إن استمرّيت في نشر كراهيتك اليهوديّة، فأرسل الرصاصات الخمس التالية إلى كسّك. الخطوة الثالثة لن تدركيها. لكن لا عليك، لن أقوم بزيارتك الأسبوع المقبل أو في الأسابيع الثمانية المقبلة، سأعود إليك حين تكونين قد نسيت أمر هذه الرسالة، ربّما بعد خمس سنوات. أنت مسجّلة على لائحتي…». كان الملف المرفق صورةً لرصاصتين تلمعان داخل كفّ يد. بدوره، قام متحف أوشفيتز-بيركناو الوطني، الذي يُعيَّن مديره من قِبل الحكومة، بإدانة مقالي في تغريدة، وكذلك فعل حساب المؤتمر اليهودي العالمي. بعد بضعة أشهر، ألغيتْ دعوةٌ للتحدّث داخل إحدى الجامعات، وأبلغت الجامعة وكيل محاضراتي، أنّه تبيّن أنّي قد أكون معادين للساميّة.

على مرّ حروب ذاكرة المحرقة في بولونيا، حافظت إسرائيل على علاقات ودّية مع بولونيا. عام 2018، أصدر نتنياهو ورئيس الوزراء البولوني، ماتيوز مورافسكي، بياناً مشتركاً ضدّ «الأفعال الرامية إلى إلقاء اللوم على بولونيا أو الأمّة البولونيّة ككلّ بشأن الفظائع التي ارتكبت من قِبل النازيّين وعملائهم من مختلف الجنسيات». وقد زعم البيان، زوراً، أنّ «مؤسسات الدولة البولونية السرية التي أشرفت عليها الحكومة البولونية في المنفى أوجدت آليات لمساعدة ودعم الشعب اليهودي بشكل منهجيّ». كان نتنياهو يبني تحالفات مع الحكومات غير الليبرالية في دول أوروبا الوسطى، كبولونيا وهنغاريا، وذلك جزئياً لتفادي تشكّل إجماع ضدّ الاحتلال في الاتحاد الأوروبي. وفي سبيل ذلك، كان مستعدّاً للكذب بشأن المحرقة.

كلّ سنة، يسافر عشرات آلاف المراهقين الإسرائيليين إلى متحف أوشفيتز قبل تخرّجهم من الثانوية (رغم أنّ رحلات العام الفائت قد ألغيت لأسباب أمنيّة وبسبب الإصرار المتزايد للحكومة البولونيّة بأن يُشطَب من التاريخ ضلوع البولونيّين في المحرقة). إنّها رحلةٌ مؤثّرة وتساهم في تشكيل هويّة الشباب الإسرائيليّين قبل سنة أو سنتين من التحاقهم بالجيش. نوام شايوط، وهو مؤسّس مجموعة مناصَرة ضدّ الاحتلال في إسرائيل تدعى «كسر الصمت»، كتب عن رحلته المدرسيّة هذه، والتي قام بها في نهاية التسعينات، «الآن في بولونيا، وكمراهق في آخر سنواته المدرسيّة، بدأت أشعر بالانتماء، وحبّ الذات، والقوّة والفخر، والرغبة في أن أساهم وأن أعيش وأن أكون قويّاً، قوياً لدرجة ألا يحاول أحد إيذائي أبداً».

حمل شايوط هذا الشعور إلى الجيش الإسرائيلي الذي عيّنه في الضفّة الغربيّة المحتلّة. ذات يوم، كان يقوم بتعليق إشعارات بمصادرة ممتلكات. على مقربة منه، كانت تلهو مجموعة من الأطفال. أطلق شايوط ما ظنّ أنّه ابتسامةً لطيفة خالية من أيّ تهديد تجاه فتاة صغيرة. ففرّ الأطفال باستثناء الفتاة الصغيرة التي جمدت في مكانها، مرعوبةً، قبل أن تهرب هي الأخرى. لاحقاً، حين نشر شايوط كتاباً عن التحوّل الذي سرّعه هذا اللقاء، كتب أنّه ليس متأكّداً لماذا هذه الفتاة بالتحديد: «ففي نهاية المطاف، كان هناك أيضاً ذاك الولد المكبّل داخل الجيب، وتلك الفتاة التي داهمنا منزل عائلتها في الليل لنأخذ والدتها وخالتها. وكان هناك الكثير من الأطفال، المئات منهم، ممّن صرخوا وبكوا حين كنّا نفتّش غرفهم وأغراضهم. وكان هناك ذاك الطفل من جنين الذي فجّرنا حائطه بعبوة ناسفة أحدثت فجوةً على بعد سنتمترات من رأسه. لم يُصَب بأعجوبة، لكنّي متأكّد أنّ سمعه وعقله تضرّرا بشكل كبير». لكن في عيون تلك الفتاة، في ذاك اليوم، رأى شايوط انعكاساً لشرٍّ فظيع، من النوع الذي كان قد تعلّم أنّه موجود، لكن فقط بين عامَيْ 1933 و1945، وفقط حيث حكمَ النازيّون. عنونَ شايوط كتابه «الفتاة التي سرقت محرقتي».

ركبتُ القطار من الحدود البولونيّة إلى كييف. أطلقت النار على نحو 34 ألف يهوديّ في بابن يار، وهو وادٍ عملاق على تخوم المدينة، خلال 36 ساعة فقط في أيلول 1941. مات أكثر من عشرات الآلاف قبل أن تنتهي الحرب. هذا ما يُعرَف الآن بالمحرقة رمياً بالرصاص. العديد من البلدان التي حدثت فيها هذه المجازر- البلطيق، بيلاروسيا، أوكرانيا- أعيد استعمارها من قبل الاتحاد السوفياتي بعد الحرب العالمية الثانية. خاطر المعارضون والناشطون الثقافيّون اليهود بحريّتهم للحفاظ على ذاكرة تلك المآسي، ولجمع شهاداتٍ وأسماء، وإن أمكن، لتنظيف وحماية المواقع نفسها. بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، رافقت مشاريع حفظ الذاكرة جهود الانضمام للاتحاد الأوروبي. «الاعتراف بالمحرقة هو بطاقة دخولنا المعاصرة إلى أوروبا»، كما كتب المؤرّخ طوني جوت في كتابه «ما بعد الحرب» عام 2005.

في غابة رومبولا، خارج ريغا، على سبيل المثال، حيث قُتل قرابة 25 ألف يهوديّ عام 1941، أزيحت الستارة عن نصب تذكاري عام 2002، قبل عامَين من قبول لاتفيا في الاتحاد الأوروبي. بُذلت جهود جدّية لإحياء ذكرى بابن يار بعد ثورة 2014 التي وضعت أوكرانيا على المسار الطموح نحو الاتحاد الأوروبي. حين اجتاحت روسيا أوكرانيا في شباط 2022، كانت قد اكتملت بنىً أصغر ووُضعت مخطّطات طموحة لمجمّع متاحف أكثر ضخامةً. مع الاجتياح، توقّف البناء. بعد أسبوع على الحرب الشاملة، انفجر صاروخ روسيّ بمحاذاة مجمّع الذاكرة مباشرةً، وقتل أربعة أشخاص على الأقلّ. منذ ذلك الحين، أعاد بعض الأشخاص المرتبطين بالمشروع تجميع أنفسهم كفريق للتحقيق بجرائم الحرب.

شنّ الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حملةً جدّية لكسب التأييد الإسرائيلي لأوكرانيا. في آذار 2022، ألقى خطاباً في الكنيست لم يشدّد فيه على أصوله اليهوديّة، بل ركّز على الرابط التاريخي الوثيق بين اليهود والأوكرانيّين. وعقد مقارناتٍ قاطعة بين نظام بوتين والحزب النازي. حتّى أنّه ادّعى أنّ الأوكرانيّين أنقذوا اليهود قبل ثمانين عاماً (كما في حالة بولونيا، أيّ ادّعاء بمساعدة على نطاق واسع هو ادّعاء خاطئ). لكن ما كان صالحاً بالنسبة للحكومة اليمينيّة البولونيّة لم يصلح بالنسبة للرئيس الأوكراني الموالي لأوروبا. لم تقدّم إسرائيل لأوكرانيا المساعدة التي توسّلتها في حربها ضدّ روسيا، البلد الذي يدعم بشكل صريح حماس وحزب الله.

رغم ذلك، كانت العبارة التي سمعتها على الأرجح أكثر من أيّ عبارة أخرى في أوكرانيا، قبل وبعد هجوم السابع من تشرين الأوّل، هي «نحتاج أن نكون مثل إسرائيل». ثمّة سياسيّون وصحافيّون ومثقّفون وأوكرانيّون عاديّون يتماهون مع القصّة التي ترويها إسرائيل عن نفسها، كجزيرة ديموقراطية صغيرة لكن مقتدرة تقف بقوّة في وجه أعدائها المحيطين بها. حاجج بعض المثقّفين الأوكرانيّين اليساريّين بأنّ أوكرانيا التي تخوض حرباً أنتي-كولونياليّة ضدّ قوّة احتلال، ينبغي أن ترى انعكاساً لها في فلسطين وليس في إسرائيل. لكنّ هذه الأصوات هامشيّة، وغالباً ما يحملها أوكرانيّون شباب يدرسون أو درسوا في الخارج. بعد هجوم حماس، أراد زيلينسكي الإسراع إلى إسرائيل لإظهار الدعم والوحدة بين إسرائيل وأوكرانيا. لكنّ السلطات الإسرائيلية، على ما يبدو، كان لها رأي آخر، فلم تحصل الزيارة.

حين كانت أوكرانيا تحاول عبثاً الحصول على اعتراف إسرائيل بأنّ الاجتياح الروسي يشبه الاعتداء الإبادي لألمانيا النازيّة، كانت روسيا تبني عالماً من البروباغندا يدور حول تصوير حكومة زيلينسكي والجيش الأوكراني والشعب الأوكراني كنازيّين. تشكّل الحرب العالميّة الثانية الحدث المحوريّ لأسطورة روسيا التاريخيّة. في عهد فلاديمير بوتين، ومع رحيل آخر مَن عاشوا تلك الحرب، تحوّلت فعّاليات إحياء الذكرى إلى مهرجانات تحتفي بالمظلوميّة الروسيّة. لقد خسر الاتحاد السوفياتي في تلك الحرب 27 مليون شخص على الأقلّ، بينهم نسبةٌ مرتفعة من الأوكرانيّين. لقد خاض الاتحاد السوفياتي وروسيا حروباً بلا توقّف تقريباً منذ 1945، لكنّ كلمة «حرب» لا تزال مرادفاً للحرب العالميّة الثانية، وكلمة «عدوّ» تستخدَم وكأنّها بديل لـ«فاشيّ» و«نازيّ». وهذا ما سهّل لبوتين أن يصنّف الأوكرانيّين كنازيّين خلال إعلانه حرباً جديدة.

لقد شبّه نتنياهو جرائم حماس في الحفل الموسيقيّ بالمحرقة رمياً بالرصاص. هذه المقارنة التي التُقطت وأعيد نشرها من قِبل زعماء العالم، بمن فيهم الرئيس بايدن، تساهم في تعزيز المسعى الإسرائيلي في فرض عقاب جماعي على سكّان غزّة. وبطريقة مماثلة، حين يقول بوتين «نازيّ» أو «فاشي»، فإنّه يعني أنّ الحكومة الأوكرانيّة خطيرة لدرجة تبرّر لروسيا القصف العشوائي وحصار المدن الأوكرانية وقتل المدنيّين الأوكرانيّين. طبعاً، هناك فروقات هامّة: تدّعي روسيا أنّ أوكرانيا هاجمتها أوّلاً، وتصويرها الحكومة الأوكرانيّة كفاشيّة هو خاطئ. حماس، في المقابل، هي قوّة استبداديّة هاجمت إسرائيل وارتكبت فظائع لا يمكننا إدراكها بشكل كامل بعد. لكن هل من قيمةٍ لهذه الفروقات حين يتعلّق الأمر بتبرير قتل الأطفال؟

في الأسابيع الأولى للاجتياح الروسي لأوكرانيا على نطاق واسع، حين كانت قوّاتها تحتلّ الضواحي الغربيّة لكييف، كان مدير متحف الحرب العالميّة الثانية في كييف، يوري سافشوك، يعيش داخل المتحف ويعيد التفكير بالمعرض الأساسيّ فيه. بعد يوم واحد على قيام الجيش الأوكراني بإبعاد الروس عن منطقة كييف، التقى مع قائد القوّات المسلّحة الأوكرانيّة، فاليري زالوجني، وحصل على إذن منه لبدء تجميع قِطَع للعرض. اتّجه سافشوك وفريقه نحو بوخا وإربين وسائر المدن والبلدات التي جرى «نزع الاحتلال عنها» للتوّ، كما درج الأوكرانيّون على القول، وقابلوا أشخاصاً لم يكونوا قد رووا قصصهم بعد. «كان ذلك قبل عمليات استخراج الجثث وإعادة دفنها»، يخبرني سافشوك. «شاهدنا الوجه الحقيقي للحرب، مع كلّ الأحاسيس التي ترافقه. كان الجوّ مليئاً بالخوف والرعب، وتنشّقناهما مع الهواء».

في أيّار 2022، افتتح المتحف معرضاً جديداً عنوانه «أوكرانيا- الصلب». يبدأ بعرض أحذية جنود روس قام بجمعها فريق سافشوك. بدا الأمر … غريباً: قام كلّ من متحف أوشفيتز ومتحف الهولوكوست في واشنطن بعرض مئات أو آلاف الأحذية التي تعود لضحايا المحرقة. يُظهر الأمر حجم الخسارة، وإن من خلال عرض جزء صغير منها وحسب. المعرض في كييف يُظهر حجم الخطر. رُتِّبت الأحذية على أرض المتحف على شكل نجمة خماسيّة، هي شعار الجيش الأحمر الذي بات يرمز للشرّ بقدر ما يرمز إليه الصليب المعقوف. في أيلول، أزالت كييف النجوم الخماسيّة عن نصب تذكاري للحرب العالمية الثانية في ما كان يُعرَف بساحة النصر- وقد استبدلت التسمية لأنّ كلمة «نصر» نفسها تشير إلى احتفاء روسيا بما تسمّيه حتى الآن «الحرب الوطنيّة الكبرى». كذلك بدّلت المدينة التواريخ على النصب التذكاريّ، من «1941-1945»- وهي سنوات الحرب بين الاتحاد السوفياتي وألمانيا- إلى «1939-1945». إنّه تصحيح الذاكرة، معلماً بعد آخر.

عام 1954، نظرت محكمة إسرائيلية في قضية تشهير تتعلّق بيهوديّ هنغاريّ يدعى إسرائيل كاستنر. قبل عقد من الزمن، حين احتلّت ألمانيا هنغاريا وسارعت متأخّرةً لارتكاب الجرائم الجماعيّة بحقّ اليهود هناك، دخل كاستنر، كزعيم للمجتمع اليهوديّ، في مفاوضات مع أدولف أيخمان نفسه. اقترح كاستنر أن ينقذ حياة اليهود الهنغاريين بعشرة آلاف شاحنة. حين فشل ذلك، فاوض لإنقاذ 1685 شخصاً عبر نقلهم برحلات خاصّة بالقطار إلى سويسرا. جرى تحميل مئات آلاف اليهود الهنغاريّين الآخرين داخل قطارات اتّجهت إلى معسكرات الموت. اتّهم أحد اليهود الهنغاريّين الناجين كاستنر علناً بالتعامل مع الألمان. رفع كاستنر دعوى تشهير، ثمّ وجد نفسه يتعرّض في الواقع للمحاكمة. خلُص القاضي إلى أنّ كاستنر «باع روحه للشيطان».

ارتكزت تهمة التعامل ضدّ كاستنر إلى الادّعاء بأنّه لم يخبر الناس أنّهم كانوا ذاهبين إلى حتفهم. حاجج متّهموه بأنّه لو حذّر المُبعَدين، كانوا لينتفضوا بدلاً من الذهاب إلى معسكرات الموت كما تساق النعاج إلى الذبح. يُنظَر إلى هذه المحاكمة كبدايةٍ للمواجهة الخطابيّة التي يدعو فيها اليمين الإسرائيلي إلى العنف الاستباقي ويصوّر فيها اليسار كأعزل عمداً. حين جرت المحاكمة، كان كاستنر سياسياً يسارياً، ومتّهمُه ناشطاً يمينياً.

بعد سبع سنوات، صار القاضي الذي ترأس محاكمة كاستنر أحد القضاة الثلاثة في محاكمة أيخمان. أمامَنا هنا الشيطان بنفسه. حاجج الادّعاء بأنّ أيخمان يمثّل أحد أشكال التهديد الأزلي لليهود. ساهمت المحاكمة في تعزيز السرديّة التي تقول إنّه على اليهود، كي يتفادوا الإبادة، أن يكونوا مستعدّين لاستخدام القوّة استباقياً. في تغطيتها للمحاكمة، لم تتقبّل أرندت ذلك. قد تكون عبارتها «تفاهة الشرّ» قد أثارت الاتّهامات الأساسيّة ضدّها بوصفها يهودية استهانت بالمحرقة. لكنّها لم تفعل ذلك، بل رأت أنّ أيخمان ليس شيطاناً، وأنّ الشيطان غير موجود ربّما. لا يوجد شيء اسمه الشرّ الراديكالي، وأنّ الشرّ كان دائماً شرّاً عاديّاً حتّى حين يبلغ حدّه الأقصى- شيء «يولد في الحضيض»، بحسب عبارتها اللاحقة، شيء من «الضحالة المطلقة».

حملت أرندت أيضاً على رواية الادّعاء بأنّ اليهود هم ضحية «مبدأ تاريخيّ يمتدّ من فرعون إلى هامان- ضحية مبدأ ميتافيزيقي»، بحسب تعبيرها. هذه الرواية التي تجد جذورها في أسطورة العماليق التوراتيّة عن شعب في صحراء النقب حارب مراراً الإسرائيليّين القدامى، ترى أنّ كلّ جيل من اليهود يواجه العماليق الخاصّين به. تعلّمتُ هذه القصّة في مراهقتي؛ كانت أوّل درس توراتيّ تلقّيته على يد حاخام جمّع الأولاد في إحدى ضواحي روما حيث أقام اللاجئون اليهود من الاتحاد السوفياتي بانتظار أوراقهم لدخول الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا. في هذه القصّة، كما رواها المدّعي العام في محاكمة أيخمان، كانت المحرقة قدراً محتوماً، جزءاً من التاريخ اليهودي— التاريخ اليهودي وحده. وفقاً لهذه الرواية، لدى اليهود دائماً خوف مبرَّر من الإبادة. وتبعاً لذلك، يمكنهم النجاة فقط إن تصرّفوا وكأنّ الإبادة وشيكة.

حين تعلّمت للمرّة الأولى أسطورة العماليق، وجدتُها منطقيّةً تماماً. لقد وصفت العالم كما عرفتُه. ساعدتني كي أربط بين تجربتي بالتعرّض للضرب والسخرية، وتحذيرات والدة جدّتي من خطورة استخدام التعابير المنزلية اليديشيّة في العلن، والظلم العصيّ على الفهم والذي لحق بجدّي ووالد جدّي وأقارب آخرين قُتلوا قبل أن أولَد. كنتُ في الرابعة عشرة وأشعر بالوحدة. عرفتُ أنّي وعائلتي كنّا ضحايا، وقد أسبغت أسطورة العماليق على مظلوميّتي معنىً وشعوراً بالانتماء لجماعة.

رفع نتنياهو راية العماليق في أعقاب هجوم حماس. منطق هذه الأسطورة كما قدّمه- أنّ اليهود يحتلّون موقعاً فريداً في التاريخ ولديهم ادّعاء حصريّ بالمظلوميّة- عزّز بيروقراطيّة معاداة الساميّة في ألمانيا والحلف السافر بين إسرائيل واليمين المتطرّف في أوروبا. لكن ما من أمّةٍ تُختصر بكونها ضحيّة كلّ الوقت أو جلاداً كلّ الوقت. فبقدر ما تنبع ادّعاء إسرائيل الإفلات من العقاب في وضعيّة الضحية الدائمة لليهود، يحاول كثيرون ممّن انتقدوا إسرائيل إيجاد الأعذار لعمل حماس الإرهابي باعتباره ردّاً متوقَّعاً على قمع إسرائيل للفلسطينيّين. وفي المقابل، بالنسبة لداعمي إسرائيل، لا يمكن لفلسطينيّي غزّة أن يكونوا ضحايا لأنّ حماس هاجمت إسرائيل أوّلاً. الصراع حول من يملك الادّعاء المحقّ بالمظلوميّة لا نهاية له.

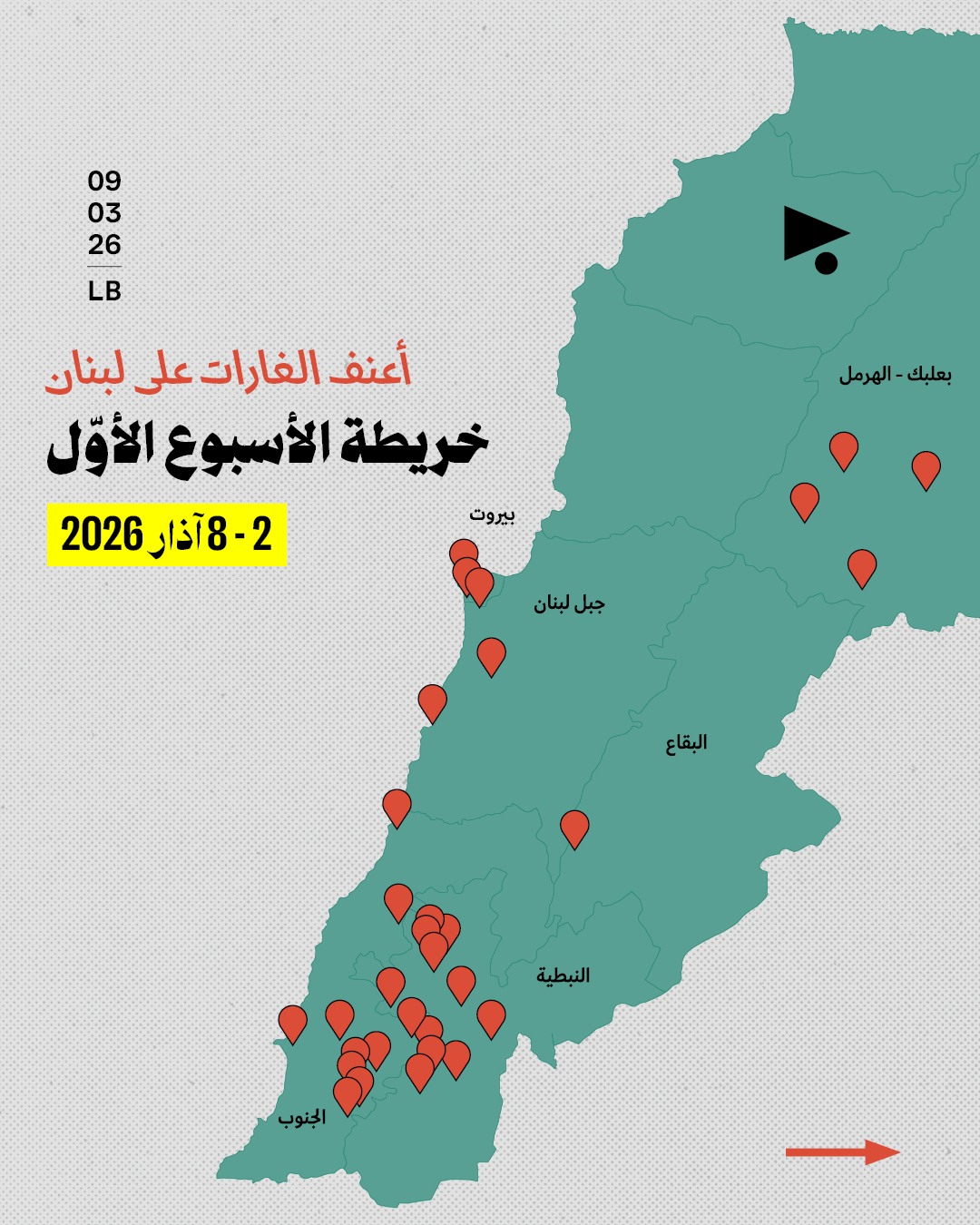

خلال السبع عشرة سنة الأخيرة، كانت غزّة شديدة الكثافة السكانية، مفقَرة، مجمّعاً مسوَّراً لا يملك حقّ الخروج منه حتّى لبرهةٍ قصيرة إلا جزء صغير من السكّان- كانت، بكلمة أخرى، غيتو. ليس كالغيتو اليهودي في مدينة البندقيّة أو كالغيتوات داخل المدن الأميركية، بل كغيتو يهوديّ في أحد بلدان أوروبا الشرقيّة المحتلّة من قبل ألمانيا النازيّة. في الشهرَين اللذين أعقبا هجوم حماس على إسرائيل، عانى كلّ الغزّاويّين من العدوان الإسرائيلي الذي يكاد لا يتوقّف. مات الآلاف. كمعدّل، يُقتَل طفلٌ في غزّة كلّ عشر دقائق. قصفت القنابل الإسرائيليّة المستشفيات، وأقسام التوليد، وسيارات الإسعاف. ثمانيةٌ من أصل كلّ عشرة غزّاويّين باتوا بلا منازل، ينزحون من مكانٍ إلى آخر، في بحثٍ مستمرّ عن الأمان.

يبدو أنّ دايفيد كاميرون، وزير الخارجية البريطاني، هو من أطلق عبارة «سجن في الهواء الطلق» عام 2010 حين كان رئيساً للوزراء. العديد من منظّمات حقوق الإنسان التي توثّق الأوضاع في غزّة اعتمدت هذا التوصيف. لكن كما في الغيتوهات اليهودية في أوروبا المحتلّة، لا يوجد حرّاس للسجن- لا تُراقَب غزّة من قِبل المحتلّين، بل من قِبل قوّة محليّة. الأرجح أنّ استخدام مصطلح «الغيتو» الأكثر ملاءمةً كان ليثير الانتقادات بسبب مقارنة مأزق الغزّاويّين المحاصَرين بمأزق يهود الغيتو. كان ذلك ليمنحنا أيضاً اللغة لوصف ما يحدث الآن في غزّة. غيتو قيد التصفية.

ادّعى النازيّون أنّ الغيتوهات ضروريّة لحماية غير اليهود من الأمراض التي ينشرها اليهود. وادّعت إسرائيل أنّ عزل غزّة، كالجدار في الضفّة الغربيّة، ضروريّ لحماية الإسرائيليّين من الهجمات الإرهابيّة التي يشنّها الفلسطينيّون. لم يكن للادّعاء النازي أيّ أساس من الصحّة، في حين أنّ الادّعاء الإسرائيلي نابع من أعمال عنف فعليّة ومتكرّرة. هذه فوارق جوهريّة. على الرغم من ذلك، فإنّ ما يطرحه كلا الادّعاءَيْن هو أنّه يمكن سلطةَ الاحتلال أن تعزل مجموعةً كاملةً من الناس، وتُفقِرها- وحالياً، تعرّض حياتها للخطر- باسم حماية شعبها.

منذ الأيّام الأولى لتأسيس إسرائيل، طرحتْ نفسَها المقارنةُ بين اللاجئين الفلسطينيّين واللاجئين اليهود، ليتمّ استبعادها لاحقاً. في 1948، العام الذي أنشئت فيه الدولة، وصف مقال في صحيفة معاريف الإسرائيلية الظروف القاسية- «عُجَّزٌ ضعيفون لدرجة أنّهم على حافّة الموت»؛ «فتى برجلَيْن مشلولتَيْن»؛ «فتى آخر بيدَيْن مبتورتَيْن»- التي غادر فيها الفلسطينيّون، معظمهم من النساء والأطفال، قرية الطنطورة بعدما احتلّتها القوّات الإسرائيلية: «حملت امرأةٌ طفلَها بيد وأمسكت بيدها الأخرى أمّها العجوز. لم تتحمّل الأخيرة وتيرة المشي، فصرخت وتوسّلت ابنتها كي تبطئ قليلاً، لكنّ الابنة لم تستجب. انهارت السيّدة العجوز على الطريق، أخيراً، ولم تقوَ على الحركة. سحبتها الابنة من شعرها… خشيةَ أن يداهمها الوقت. كان الأسوأ من ذلك وجود رابطٍ ما مع الأمّهات والجدّات اليهوديّات اللواتي تباطأنَ هكذا في طريقهنّ هرباً من أن يحصدهنّ القتلة». ثمّ استدرك الصحافيّ نفسه، فكتب «من الواضح أنّ لا مكان لمقارنةٍ كهذه»، «هذا المصير- جلبوه لأنفسهم».

حمل اليهود السلاح في 1948 للحصول على الأرض التي قُدِّمت لهم عبر قرار الأمم المتّحدة تقسيمَ فلسطين التي كانت منتدَبة من قِبل بريطانيا. رفض الفلسطينيّون، مدعومين من الدول العربيّة المحيطة، قرار التقسيم وإعلان استقلال إسرائيل. اجتاحت مصر وسوريا والعراق ولبنان والضفّة الغربيّة الدولة الإسرائيلية الناشئة، مفتتحين ما تسمّيه إسرائيل الآن «حرب الاستقلال». هرب مئات آلاف الفلسطينيّين من القتال. ومن لم يفرّوا، طُرِدوا من قراهم من قبل القوّات الإسرائيلية. لم يتمكّن معظمهم من العودة قطّ. يتذكّر الفلسطينيّون 1948 كـ«النكبة»، كلمة تعني «الكارثة» بالعربيّة، تماماً كما تعني «شواه» الكارثة بالعبريّة. لا يمكن تجنّب المقارنة، ما جعل العديد من الإسرائيليّين يزعمون أنّ الفلسطينيّين، بخلاف اليهود، جلبوا كارثتهم لأنفسهم.

في اليوم الذي وصلتُ فيه إلى كييف، ناولني أحدُهم كتاباً سميكاً. كان يحوي الدراسة الأكاديميّة الأولى لستيبان بانديرا التي نُشِرَت في أوكرانيا. بانديرا هو بطل أوكرانيّ: حارب ضدّ النظام السوفياتي؛ أقيمت له عشرات النصب التذكارية منذ انهيار الاتحاد السوفياتي. انتهى في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية حيث قاد حركةً حزبيّة من المنفى، ومات بعد تسميمه من قِبل عميل للـ«كا.جي.بي.» في 1959. كان بانديرا أيضاً فاشياً ملتزماً، وعقائدياً أراد أن يبني نظاماً توتاليتارياً. هذه الحقائق مفصّلة في الكتاب الذي باع نحو 1,200 نسخة (رفضت العديد من المكتبات عرضه). يسرّ روسيا استخدام شعبية بانديرا في أوكرانيا كدليل على أنّ أوكرانيا دولة نازية. غالباً ما يردّ الأوكرانيّون عبر تبييض إرث بانديرا. من الصعب دائماً على الناس أن يدركوا أنّه يمكن لأحد أن يكون عدوّ عدوّك وألا يكون، مع ذلك، قوّة محبّة للخير. أن يكون ضحيّة وجلّاداً في الآن نفسه. أو العكس.

(عن مجلّة «ذا نيويوركر»)

ترجمة: خالد صاغيّة