كنبة تتعرّض للاعتقال في شوارع برلين. بطّيخة تُبعَد عن زميلاتها. «شيء» يسقط على مواطنٍ بائس… مشاهد تُترجم حالةً سوريّاليةً، بعضها على أرض الواقع وبعضها في رواياتٍ تأسيسيّة من الأدب الفلسطيني الحديث. تُلاحق سنابل عبد الرحمن الجسد الفلسطيني وتجلّياته في هذا الميدان، تفكّك الممارسات القمعية التي يتعرّض لها، خاصّةً من قبل الأنظمة الغربية، وبالتحديد: ألمانيا. تعود الكاتبة وتضع كل ذلك في خانة «الترف» الذي يبقى ثانوياً، نسبةً للعنف الإبادي المُرتَكب في غزّة و«الفجائع التي لا يستطيع أعتى كابوس حتّى أن يتلفّظ بها».

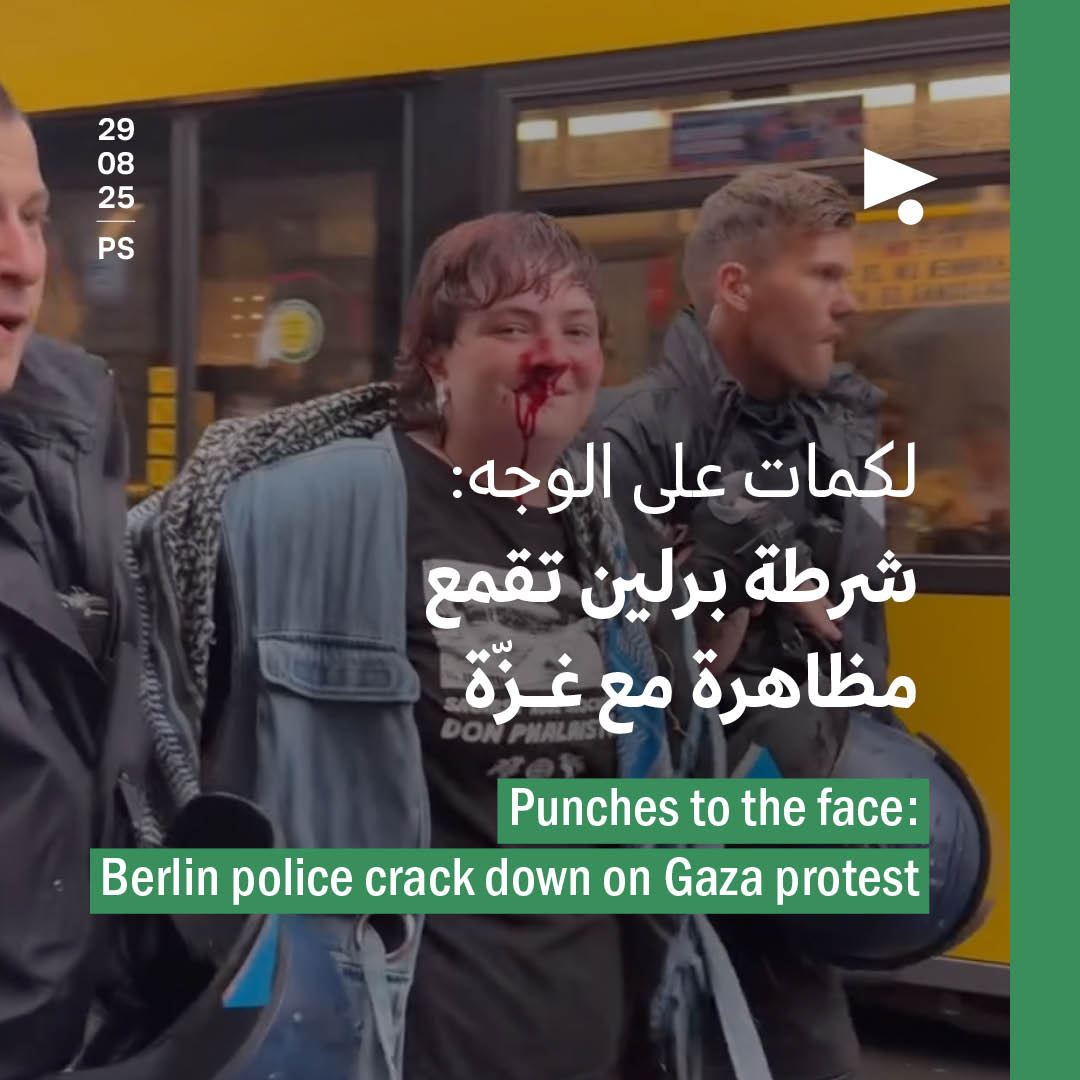

في ذروة المجزرة الفلسطينية الممتدّة، وفيما تتعرّض الأجساد الفلسطينية في غزة لأشنع أنواع التعذيب والقتل، وبينما تخرج المظاهرات حول العالم احتجاجاً على دعم الدول الغربية والعربية لآليات القتل الصهيونية، تشغل ألمانيا نفسها بأنواع مبتكرة من القمع الفلسطيني.

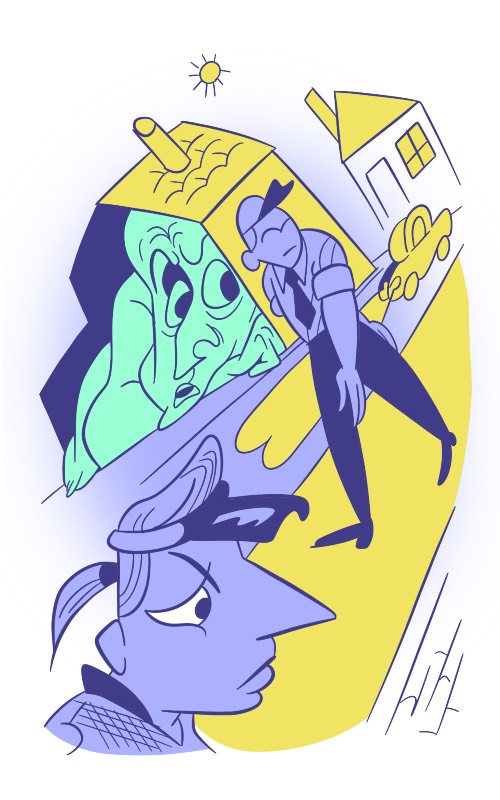

من تجريم حمل البطيخ في الأماكن العامة، إلى «اعتقال» كنبة من قبل الشرطة البرلينية، تصرّ ألمانيا على ابتكار منهجيات قمعية سوريالية تُقحم الجسد الفلسطيني بين الواقع والكابوس، الظاهرة التي تتكرّر في الروايات الفلسطينية والعربية، وتسبّب انشطار الجسد الفلسطيني أو تحوّله «زومبياً».

يبتعد العالم «الواقعي» أكثر فأكثر، يوماً بعد يوم، ينسلّ من بين أصابعنا. يصبح «تخيّل» الواقع أصعب. نعلق في الفضاء البرزخي، بين الحقيقة والحلم، غير قادرين على استيعاب وقع المحرقة الفلسطينية. تُحيلنا هذه الحالة السوريالية إلى مجرّد شواهد لآلات القمع الممنهج، الصريح منه والمبطّن. أهدف في هذا المقال إلى طرح قراءة للحالة السوريالية التي يعيشها حالياً الشعب الفلسطيني بشكل خاص والعربي بشكل عام، حيث يسبّب عنف اللحظة الراهنة ارتجاجاً أو اختلالاً في الواقع (وفهمه) الذي تطغى عليه حالة كابوسية تُقحم الجسد العربي بين فضاء الحلم (أو الكابوس) والواقع الأشدّ مرارة منه. أبدأ بتقديم قراءة مقتضبة للسوريالية الأوروبية الطوعية كونها نوعاً من الترف الممكن الذي لا يشبه الحالات السوريالية التي يُغصب فيها الشعب الفلسطيني الذي يشاهد وقائع المجزرة الممتدة. انطلاقاً من ماهية السوريالية كحالة تجمع الواقع والحلم، أُلحِق المقدمة بأمثلة من «الواقع» في ألمانيا، ومن هناك أنتقل إلى تجليات السوريالية الكابوسية في الأدب العربي مركِّزةً على الجسد الفلسطيني وتشظّيه.

باب إلى السوريالية

تقديم المفكر والفنّان أندريه بريتون André Breton, Manifestoes of Surrealism, trans., Richard Seaver and Helen R. Lane (Michigan: University of Michigan, 2010 [1924]). وأقرانه للسوريالية كان بمثابة محاولة لتعطيل ما هو «واقعي» من خلال توصيف تماهي الحقيقة بالحلم والتمرّغ بهذا التماهي كنوع من اللعب والتلاعب على الواقع. في أصل هذا التماهي دعوة، تُنَفّذ من خلال الكتابة الأوتوماتيكية الكتابة الأوتوماتيكية أو التلقائية هي ممارسة سوريالية تكتب فيها الأفكار والصور كما تأتي إلى الذهن من غير «وعي» أو تعسّف. وتفسير الأحلام، إلى «التخلّي» عن ثنائية الواقع وعالم الحلم وإلى الخوض في الفضاء المبهم الذي يجمع بينهما أملاً بالتوصل إلى العقل الباطني ودفع ثقل الحقيقة عن الواقع. على الرغم من اعتماد عددٍ من المفكّرين والكتّاب والفنّانين العرب للسوريالية لوصف حالات «حرية» ما، وأبرزها كتاب الصوفية والسوريالية لأدونيس أدونيس، الصوفية والسوريالية (بيروت: دار الساقي، 2006) إلا أنّ السوريالية كما عرّفها بريتون وأقرانه من السورياليين (والذين سيترك عددٌ منهم نهج السوريالية بعد بضع سنين من تأسيسها) متجذّرة في التجربة الفردية المهووسة بالعقل الباطني. السوريالية هي المزج الخالص للحلم والحقيقة. بريتون الذي تأثّر بعلّامة الطب النفسي سيجموند فرويد وآخرين من المجال، أصرّ على الجانب العلمي لهذا النهج الفنّي والحياتي حيث حاول من خلال المقاربة النفسية أن يضع عالم الحلم على المستوى نفسه من الحقيقة و«مادية» الحياة الواقعية، مصرّاً على أنّ عالم الحلم ليس أدنى مستوى من الحياة الواقعية، وقد يكون العكس هو الصحيح. يشدّد رائد السوريالية على أنّ أهمّ التجارب الحياتية تنبع من عالم الأحلام. في «الترفّع» عن الحياة الحقيقية نوع من الملهاة التي يبتغيها السورياليون في ممارساتهم الأدبية ولقاءاتهم.

يذهب بريتون إلى حدّ مقارنة الممارسات السوريالية بإطلاق النار، معصوبي العيون، في أماكن مكتظة. «إنّ أبسط فعل سوريالي يتمثّل في أن تندفع إلى الشارع، والمسدّس في يدك، وتُطلق النار عشوائياً، بالسرعة التي تسمح بها أصابعك على الزناد، في اتجاه الحشد»، بريتون، بيانات السوريالية (1924). يفسّر أنّ ذلك يساعد بدرء «الجدّية» عن العالم الحقيقي وإبطال «الوضعية العقلانية». تنبع رغبة تعطيل الواقع من رغبة السوريالية– مبرَّرة كانت أم لا– إلى إيجاد حلول أو بدائل لفترة ما بين الحربين العالميتين في أوروبا، اللتين صعقتا العالم «المتحضّر» بعنجهيّتهما ودمويّتهما، وذلك عبر تحويل الواقع أو تبديله من خلال الأحلام الأوروبية. إلّا أنّ جانباً خطيراً وسوداوياً للسوريالية قد يكون النتاج الوحيد الممكن إذا ما طُبّق نهجها في سياقات لا يتمتّع فيها الأفراد بالفوقية الأوروبية. الشعب الفلسطيني أبرز هذه الفئات.

السوريالية القمعيّة في «الخارج»: ألمانيا نموذجاً

في ألمانيا، يتّخذ المفكّرون والأكاديميّون والعاملون في الحقل الثقافي– طوعاً– دور ذراع الحكومة التي تحتقر الفلسطينيين، متذرّعةً بذنب المحرقة. ليس السياسيون وحدهم من يخرج في مؤتمرات علنية ويعقد اجتماعات مغلقة للتفكير بمنهجيات الدفاع عن الصهيونية وتجلّياتها الدموية. يفعل الشيء نفسه الكثير من الأكاديميين. منذ السابع من أكتوبر، يسمع من يعيش هناك عشرات القصص والشهادات التي توثّق قمع الأكاديميين للأصوات الفلسطينية وتلك المؤيّدة لها. إحدى الطرق القمعية التي تُسكت الفلسطيني الذي يجاهر بالمجزرة الغزّية وتُجرَّد منه إنسانيّته هي التلاعب بالعقول، أو gaslighting — وهو نوع من التلاعب النفسي الذي يهدف إلى إقناع «الضحية» بحقيقة مُغايرة لما يحصل على أرض الواقع، ما يزرع بذور الشك وقدرة العقل على استيعاب الواقع كما هو. وبما أنّ ألمانيا تتبوّأ حالياً منصب قمع الشعب الفلسطيني ومناصريه، فلنوجّه نظرنا إليها وإلى السوريالية القاتلة التي تغصبها على الأفراد الفلسطينيين ومن يناصرونهم.

في 12 نيسان 2024، تحرّك العشرات من عناصر الشرطة الألمانية، مدجّجين بالدروع والهراوات، وانهالوا بالضرب على الجموع التي كانت قد مُنعت من دخول القاعة حيث كان يُعقد «مؤتمر فلسطين» تحت عنوان «سنحاكمكم». قطعت الشرطة الكهرباء عن عرض رقمي للمؤرّخ والأكاديمي سلمان أبو ستة حول الاستعمار الاستيطاني لإسرائيل. في صباح اليوم نفسه، منعت ألمانيا الطبيب غسّان أبو ستة من دخول ألمانيا ووضعته، غصباً، على طائرة متّجهة إلى لندن. الوحشية نفسها كانت تُمارَس ضدّ مجموعة أخرى متضامنة مع الصراع الفلسطيني. أمام البرلمان الألماني كان متظاهرون قد أقاموا موقع تخييم لفلسطين. تحوّل المخيم إلى موقع مظاهرة بشكل عفوي بعد وفود أخبار «مؤتمر فلسطين». للمرّة الثانية في ذلك اليوم، انهالت الشرطة الألمانية بالضرب والسحل والخبط على المتظاهرين في المخيّم.

قبل أن تفضّ الشرطة المخيّم المسالم، اعتَقل بعض أفرادها «كنبة» كانت موجودة في المخيّم. كان قد وضعها بعض المخيّمين (ومعظمهم من الفنّانين) على العشب الأخضر ليرتاح عليها مرتادو المخيّم من داعمي فلسطين. في خطوةٍ فكاهية، أنشأ روّاد المخيم حساباً للكنبة على إنستجرام، حيث أصبحت الكنبة فرداً من أفراد المجموعة، تؤدّي دور الشاهد على العنف الألماني وعلى محاولة المتظاهرين تغيير الواقع القمعي. بعد إحدى المواجهات بين المتظاهرين والشرطة المحيطة بحدود المساحة العشبية، قام بعض عناصر الشرطة بمصادرة الكنبة كونها «فرداً» مُجرماً من بين المجموعة.

قبل أن أنتقل إلى تجلّيات السوريالية القمعية في هذا المثال الغريب، أريد أن أشير إلى عبقرية إنشاء حساب «شخصي» للكنبة من قِبل المجموعة المتظاهرة. إذ أنّه في أنسنة جماد مثل الكنبة محاولة لتمديد الدعم الفلسطيني نحو أفراد غير أو أبعد من إنسانيين، وفي هذا تجلٍّ واضح– ولو اتّخد صورة مغايرة– لعبارة عنف ما «يُنطِق الحجر». هنا، يتخلخل فهمنا لما هو «إنساني»، خاصّةً في هذا الوقت الأحمر الذي يُجرَّد فيه الفلسطيني تماماً من الصفات «الإنسانية»، وحيث يدافع عن اغتصاب الرجال وتجويع الأطفال وإجهاض النساء من هم غيورون على «إنسانية» الآخر الصهيوني.

لنعد إلى مثال اعتقال الكنبة. قد يكون الانطباع الأوّلي فكاهيّاً لهذه الحادثة إذا ما أُخرجت من سياق التضامن الفلسطيني في ألمانيا. إنّ صورة أفراد الشرطة المدجّجين بالسلاح والمتوشّحين بالسواد وهم يعتقلون كنبة بسبب «تضامنها»، تتخلّلها سوريالية «طرية» خاصّة إذا ما قوبلت بتعليقات الصفحة التي يُسمع «صوت» الكنبة فيها. «أنا مجرد كنبة» تُعلن بايو الصفحة، كنبة لها صوت تضامن مع فلسطين هو أقوى بكثير من الحلفاء الصامتين في برلين. إلّا أن هذا الاعتقال الغرائبي يصحبه عنف حقيقي ومادّي جداً للأفراد الآدميين المتظاهرين لفلسطين (في موقع التخييم) والذي يُعتبَر ترداداً لنوع آخر من منهجيات القمع الألماني للشعب الفلسطيني ومناصريه. إذا ما اصطبغت هذه الحالة بالفهم الواعي للكره الألماني للوجود (وخاصّة العناد) الفلسطيني، تظهر هذه الحادثة كقصّة سوريالية سوداوية يدفع فيها الجماد الثمن نفسه الذي يدفعه الإنسان. تجريم التضامن الفلسطيني يطال الأشياء غير الحيّة وهكذا يكون مستوى كره الفلسطيني. هنا، يسأل الفلسطينيون «هل هذا حقيقي أم أننا نحلم؟». هو السؤال نفسه الذي طرحه من سَكن برلين حين منعت ألمانيا حمل صور البطيخ الذي أصبح رمزاً للتضامن الفلسطيني في المسيرات وفي الأماكن العامة. أثناء سكني في منطقة نويكولن في برلين التي يتكاثف فيها وجود الشرطة لأنّ جزءاً كبيراً من سكّان حي «زونن آلي» فيها من الفلسطينيين، سمعت عن تعنيف أفراد الشرطة لأصحاب محال البقالة الذين كانوا يعرضون البطيخ على بسطاتهم في الخارج. تكمن سوريالية سوداء في فكرة أن يصبح نوع من الفاكهة «مُجرماً» مثله مثل أثاث البيت.

أحاجج، بناءً على ذلك، أنّ الممارسات الألمانية القمعية تهدف إلى إقحام الفلسطيني في أحلك الفضاءات السوريالية التي تجبره على عدم تصديق الواقع أو دمج الأخير بحالات الحلم (أو الكوابيس). لا يحدث هذا لأنّ الفلسطيني يريد أن يخوض تجربة سيكولوجية فريدة يستطيع من خلالها الولوج إلى عوالم مرفّهة مؤقّتة إلى حين أن «يعود» الواقع كما كان، ولكن لأن العنف المادي الممارَس على الفلسطيني من قبل الدولة التي صدّرت للعالم النازية والمحارق الممنهجة يولّد عنفاً من نوعٍ آخر يؤثّر على قدرة الفلسطيني (ومناصريه) على قراءة «الواقع»، ويشجّعه على «التمرّغ» بالممكنات الهروبية، سواء من خلال الأحلام أو حتّى الكوابيس التي قد تكون أقل وطأةً من الواقع.

الجَسَدان (الليليّ والشمسيّ) والزومبي الفلسطيني

تفضح هذه الممارسات الفجّة ما يسمّيه الباحث الكاميروني أشيلي امبيمبي Achille Mbembe, Necropolitics (Durham: Duke University Press, 2019). الجسد «الليلي» للديموقراطيات الغريبة nocturnal body. يستخدم امبيمبي عبارة الجسد الليلي ليصف الممارسات القمعية التي تمارسها «ديموقراطيات» الغرب في الخفاء، أهمّها الإمبراطورية الكولونيالية والدول الداعمة للعبودية، وخاصّةً المستعمرات العقابية والمزارع العبودية. في معظم الأحيان يتفشّى هذا الجسد العنيف في بلاد أخرى من العالم الجنوبي، حتّى تظهر هذه الديموقراطيات للعالم بجسدها الشمسي، solar body الذي يمثّل الصورة «المتحضّرة» المؤنسَنة للحكومات وشعوبها المنتفعة من العنف والموت الممارس «بعيداً» عنها. “The triumph of modern democracy in the West coincides with the period of its history during which this region of the world was engaged in a twofold movement of internal consolidation and expansion across the seas. The history of modern democracy is, at bottom, a history with two faces, and even two bodies—the solar body, on the one hand, and the nocturnal body, on the other. The major emblems of this nocturnal body are the colonial empire and the pro-slavery state—and more precisely the plantation and the penal colony.” Mbembe, Necropolitics, 22. يضع امبيمبي الاستعمار الصهيوني مثالاً على ذلك. إذا ما طبّقنا هذه القراءة على الواقع الحالي سنجد أنّ الجسدين أدّيا دورهما بشكل واضح ومتوقَّع في ما يخص الحرب الأوكرانية – الروسية في «ديموقراطيات» الغرب، وذلك من خلال إقحام روسيا في خانة العدو المتعطّش للدماء (وهي خانة في حاجة دائمة إلى ملئها من قبل «آخر»). نستشفّ هنا أنّ المحرقة الفلسطينية التي تمارسها إسرائيل في غزة الآن، ليس فقط على مرأى العالم ومسمعه، بل من خلال دعم مباشر بالأسلحة والسرديات المُشيطنة للشعب الفلسطيني ومن يناصره، تفضح تماهي الجسد الشمسي بالجسد الليلي، خاصّة في ألمانيا التي تنتهج أدوات وأنظمة قمعية مبتكرة.

في هذا التماهي للجسدَيْن الكولونياليَّيْن- حيث يظهر الجسد الليليّ بفجاجة إلى الشمس، إذ تعيد ألمانيا ممارساتها القمعية التي لم تستغنِ عنها يوماً، والتي تستلذّ بتجريد الفلسطيني من كل صفة إنسانية- تنشأ ممارسات عبثية (ظاهرياً) تقدّمها الحكومة الألمانية ويرضخ لها الشعب وفي أحيان كثيرة يدافع عنها. من خلال هذه الممارسات السادية التي تُقدَّم ضمن إطار «الذنب» الذي تزعم ألمانيا أنها تعاني منه، تشويه مقصود ليس فقط للصراع أو الجسد أو الهوية الفلسطينيين، بل بشعور الفلسطينيين ومناصريهم بالواقع والمساحات الزمكانية التي يشغلونها.

أريد أن أدفع بهذه النقطة أكثر بعد. تحاجج الباحثة آنا إسثر-يونس Anna E. Younes, “Palestinian Zombie: Settler-Colonial Erasure and Paradigms of the Living Dead”, in Janus Unbound: Journal of Critical Studies, vol. 11, no. 1, 2022: 27–46. أنّ هذه الممارسات القمعية تدفعها رغبة بترويض جسد الفلسطيني، محيلةً إيّاه إلى «زومبي» يجب التخلّص منه حتى «تتطهّر» المساحات الغربية، خاصّة الإسرائيلية. تعتمد يونس المقاربة الماركسية لتعينها على هذه القراءة حيث تسقِط نموذج الزومبي في السياق الكولونيالي المرتبط ارتباطاً وثيقاً بسرقة الأراضي والرأسمالية. في هذا السياق يجب التخلّص من الزومبي الفلسطيني حتى ترجع الأمور إلى مجراها في العالم الغربي. حجّة يونس أنّ الصهيونية السياسية تهدف إلى إطالة الاستعمار الاستيطاني من خلال التحويل الزومبي zombification الذي يستهدف الفلسطيني الذي لا يفيد وجوده على هيئة الزومبي المشروع الصهيوني الاستيطاني لأن الأخير، على عكس مَن استُعبِد ضمن مشاريع استعمارية سابقة، يمكن استبدال قوّته الإنتاجية بفئات أخرى، ولذلك يمكن التخلّص منه من غير تبعات.

إذا ما اتّبعنا الصور المهمّة التي تقدّمها لنا يونس هنا ووضعناها في السياق السوريالي القمعي، بالإمكان أن نخلص إلى أن هذه الفضاءات التي تُشتِّت من شعور الفلسطيني بالحقيقة وقدرتِه على فصلها عن حالات الحلم أو الكابوس، تدفع إلى خلق الفلسطيني الزومبي في برلين، ليس بالضرورة من خلال الاستغناء عن قدرته الإنتاجية تجاه المشروع الصهيوني الاستيطاني، ولكن بتعطيل قدرته على فصل العالمَيْن. يُحال الفلسطيني في ألمانيا إذن إلى زومبي يمور بين الحقيقة والكابوس. تدعم هذه القراءة للجسد والمخيّلة الفلسطينيَّين مقاربة امبيمبي للجسدين الليلي والشمسي للديمقراطيات الغربية، والتي لا تمانع حالياً بأن تفضح جسدها الليلي لتدعم المستعمرة الصهيونية التي هي إسرائيل. في التحام الجسدَين بطريقة فجّة وغير مواربة، يُقحَم الشعب الفلسطيني ومناصروه الحقيقيون في مساحة سوريالية يصعب فيها التفريق بين الحقيقي والليلي الكابوسي. إلا أنّ درجات العنف والدموية التي يطبّقها هذا الغرب تجعل من هذه السوريالية نوعاً من «الترف» لا يستطيع فلسطينيّو غزة، الذين يعانون حتى اللحظة فجائع لا يستطيع أعتى كابوس حتّى أن يتلفّظ بها، «التمتّع» بها مثلنا نحن من يشاهد عن «بعد».

السوريالية العنيفة، الكابوسية، وتشظّي الجسد في الأعمال الأدبيّة

نرى تفعيلاً واضحاً لهذا الانسلاخ أو الشرخ العميق داخل جسد الفلسطيني في رواية «مجرّد 2 فقط» إبراهيم نصر الله، مجرد 2 فقط (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1999) لإبراهيم نصر الله. تحكي الرواية قصّة فلسطيني دُعي إلى حضور مهرجان يكتنفه الغموض في بلد عربي. في سرده لهذه الرحلة الغريبة، تطرأ صور مؤلمة من طفولته في الملاجئ وبين المجازر والتجويع، لكأنّه يروي لنا الآلام الحالية للفلسطينيين في غزة. يرافق البطل في الرحلة «الآخر» الذي يتبعه كظلّ ويعرف كل شيء عنه من غير أن يراه أو يشعر به الغير. ندرك أن «الآخر» ليس إلا البطل نفسه، أي تجسيد واضح لحالة انشطار يعاني منها بطل فلسطيني آخر (سآتي على ذكره لاحقاً)، وهو سعيد أبو النحس المتشائل.

خلال سرده لرحلة الطائرة، والتي يتخلّلها نوع من جنون الارتياب paranoia (حتى اقتنع أن شرطياً على متن الطائرة قام بإغلاق حمام الطيارة لأن البطل حلق ذقنه فيه)، تتداخل تفاصيل حياته العاطفية مع شعور عارم بالذنب تجاه الفلسطينيين الآخرين. يسرد القصّة لنفسه، فنسترق السمع: «قلت: لم يبقَ سوى أن أقطع نفسي لأطعمكم. ولم يفوّتوا الفرصة، اندفعوا بأسنانهم البيضاء، والصفراء، القوية والمخلخلة، السليمة والمسوّسة، وتلك التي لم تنبت بعد وكانوا مبهورين بمذاق لحمي... وكنت أراقب أعضائي تختفي في داخلهم… في آخر الليل أطلّ برأسه عبر حلمي وقال: قبلت أن أكون مثلك لأنك أحسن منهم… ولكنّني لن أبقى مثلك إلى الأبد… مفهوم. قلت: مفهوم. وكنت أكمل كابوساً كانت بطلته هي».

صورة تَمزُّق الجسد الفلسطيني ترسّخ في أذهاننا الصور المؤلمة والحاضرة أبداً من غزة. في هذا المقتطف لا يمزَّق الجسد الفلسطيني وحسب، بل يؤكل، ويُغصَب صاحب الجسد للتفرّج على هذا الفعل. تعكس هذه الصورة الجروتسكية حالة التحويل الزومبية للجسد الفلسطيني التي تشير إليها آنا في السياق الماركسي. إذ أنّ الألم الذي يلحق بالجسد الفلسطيني، سواء أكان مادياً أم وجودياً أم هوياتياً أم خيالياً- متخيلاً، يسبّب تشظّيه في العالم الحقيقي وعالم الحلم، أو الكابوس، أيضاً. ففي هذا المقتطف، يتعرّض الجسد الفلسطيني لنوع من التحوّل، حيث يدخل في سياق الموت ولكن يبقى صاحب هذا الجسد على قيد الحياة، زومبياً تجاه المكان والألم اللذين اضطرّ لمجابهتهما. وفي أن يخوض البطل في هذا التحوّل المضني في فضاء كابوس هو يدرك أنه كابوس (وهذا قلّما يحصل في الكوابيس «الحقيقية»)، تشديدٌ على الحالة السوريالية التي يعاني منها البطل، وهي الحالة التي يقحَم فيها بسبب الواقع المادي الذي يعيشه من لجوء ومجازر ومنافٍ ومعاملة تتّسم بالكره والاحتقار في بلاد عربية.

ومع أنّ هذا الجنس من السوريالية الطارئة أو غير المقصودة (بالأحرى هي مفروضة أو مغصوبة) يتفشّى بشكل لافت في بلاد مثل ألمانيا ضدّ الفلسطينيين، إلا أنّ عديداً من التجارب العربية اتّسمت بهذا الطابع الذي نستطيع تتبّعه في الأعمال الأدبية العربية غير الفلسطينية. في رواية «وليمة لأعشاب البحر (نشيد الموت)» للكاتب السوري حيدر حيدر حيدر حيدر، وليمة لأعشاب البحر (نشيد الموت) (سورية: ورد للطباعة والنشر، ١٩٩٨) نتتبّع قصّة مهدي جواد، شيوعي عراقي، يذهب للعمل في الجزائر كمعلّم. هناك، نراه يقع في حب فتاة جزائرية بينما نستمع لحواراته الداخلية ومع أقرانه حول النجاة من الموت بأعجوبة أثناء عملهم المسلّح في العراق. يقدّم حيدر توصيفاً أخّاذاً للبحر وشعريته في المغرب العربي وحالتَي الشجن والاغتراب اللذين يسبّبهما البحر لرجل عربي انتقل إلى بلاد تمتاز بهويات فسيفسائية لا يتقن دائماً قراءتها.

تتحرّك الأشباح بزخم وأريحية في شهادات البطل عن حياته في الجزائر ومغامراته الشيوعية في خضمّ الصراع الطبقي المسلّح في العراق. يوظّف الكاتب لفظ السوريالية بشكل مباشر لتوصيف حالتَي التخبّط والانسلاخ، والأهم، الهزيمة، لدى البطل. «مهدي جواد كان منقبضاً في ذلك السماء، بوحشية داهم البوليس القبو واعتقل اثنين من الفتيان، أحدهما كان مشطوباً بسكين في وجهه كعلامة عار له. يتّجه [مهدي جواد] نحو البحر. يداه في جيبه وفي الرأس صدى أحزان مختلطة ولوحات غيوم سريالية». حيدر، وليمة لأعشاب البحر، ص 56 هنا، يعمد الكاتب إلى الإشارة للحالة السوريالية بشكل مباشر لتوصيف حالة الغربة التي يعاني منها البطل ليس فقط بسبب غربته في بلد كان قد رمنسها لحد بعيد بسبب ثورتها ضد الاستعمار، بل لأنّه يجابه شعوراً قاهراً بهزيمة المشروع الشيوعي في المنطقة العربية. تجدر الإشارة هنا إلى أن الروائي غالب هلسا عالج هذه الجزئية وبنبرة مشابهة في أعماله الروائية، وأبرزها «الروائيون» فتظهر الغيوم السوريالية له في اللحظات التي يدرك فيها شعوره بالفقد والهزيمة.

تتّخذ هذه السوريالية طابعاً أكثر حدّةً وسوداويةً عند وصف جوّ المعتقل. «تصرخ وهي تلد خنزيراً أو يربوعاً أو سلحفاة… أفتح عيني فإذا بي في الصالة نفسها. صالة باردة. ضوؤها شاحب. أنهضوني ثم علّقوني في قضيب أفقي من الحديد… أسمع طقطقة داخلية. هل يداي ستنفصلان عني؟». حيدر، وليمة لأعشاب البحر، ص 96. تتبلور التجربة السوريالية هنا بشكل جليّ وقاطع، إذ أنّ البطل يُغصَب بين عالمي الحلم (وهو بالأحرى كابوس) والحقيقة الأشدّ من الكابوس، والمتجسّدة بالتعذيب في المعتقل. لا نجرؤ هنا على تصوّر أصناف السوريالية الدموية التي يجابهها الآن المعتقلون الفلسطينيون في غزّة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلّة. ولكن نرى كيف يقحَم الجسد الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، داخل عوالم سوريالية لا تعينه على «الهروب» من الواقع بل تؤجّج من دموية الأخير وسرمديّته.

اللافت في الكابوس الذي ينتاب مهدي جواد تكرار ما يشابهه في شهادة سعيد أبو النحس «المتشائل» في الرواية التي تحمل اسمه لإميل حبيبي. إميل حبيبي، الوقائع الغربية في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل (حيفا: دار عربسك للنشر، 2006 (طبعة أولى 1974)) نقرأ في الرواية عن سعيد أبو النحس، عميل فلسطيني عند إسرائيل يتسبّب في استشهاد عدد من الفلسطينيين أحياناً أمام عينيه. نسمع قصّة المتشائل من خلال الراوي الذي وجد رسالة كان قد أرسلها الأخير من الفضاء بعد أن اختطفته المخلوقات الفضائية. يجتاح «المتشائل» شعور عميق بالذنب فيتّخذ ذلك تجليات مختلفة مثل «انشطاره» إلى سعيدَين كما يحصل مع البطل و«الآخر» في رواية «مجرد 2 فقط» .

يسأل المتشائل نفسه: «هل من المعقول أن تنام في فراشك مساء فتستيقظ فإذا أنت على خازوق؟… فأنا إذن، في حلم لا غير، على الرغم من أنه حلم طويل. فما بالي أظل قاعداً على هذا الخازوق، تحزمني البردية ثم تنشرني لا ستر ولا ظهر ولا أنيس، ولا أنزل؟ هذا خازوق في كابوس لا محالة. كابوس عن خازوق. فإذا نزلت عن الأخير نفضت الآخر عن صدري، فأعود إلى فراشي وأتغطّى وأتدفأ… ولكنني قلت: ما أنا بساحر هندي بل مجرّد عربي بقي، سحراً، في إسرائيل. فأردت أن أصرخ: أنا في كابوس! ثم أن أقفز، فلا يمكن أن أموت! ولقد صرخت، إلا أنني لم أقفز». حبيبي، المتشائل، ص 164 - 165

يتكرر تفعيل السوريالية العنيفة حول آلة التعذيب: القضيب في «وليمة لأعشاب البحر» والخازوق في «المتشائل». في الأولى تظهر آلة التعذيب على هيئتها الحقيقية وتسبّب حالة انسلاخ تؤطّرها السوريالية من خلال الأحلام الكابوسية. أما في حالة المتشائل، فنشهد حالة تشظٍّ حتى لحالة السوريالية هذه، إذ لا تقتصر العملية على دمج الحلم (الكابوس) بالحقيقة مع عدم القدرة على تفريق العالمين، بل إن أحداث الكابوس تبدأ بأخذ طبيعة مادية تكاد تكون أكثر «حقيقية» من الواقع. يعي سعيد أبو النحس أنه في حلم وأنّه إذا قفز من على الخازوق فربما يستيقظ ويرجع لحالة النوم في العالم الحقيقي. لكنّ شيئاً ما يمنعه. لا يجرؤ سعيد على القفز من على الخازوق حتى في الحلم. ربما يدرك أن هذه مساحة الحلم لم تعد مجرّدة برزخية، بل تحوّلت إلى فضاء «حقيقي» يتحمّل عواقبه في الحياة الحقيقية. يدرك المتشائل، إذن، أنّه لو قفز من على الخازوق في الحلم، فإنه قد يموت في الحياة الحقيقية.

نجد في مسرحية «القبعة والنبي» غسان كنفاني، القبعة والنبي (قبرص: منشورات الرمال، 2013 (طبعة أولى 1981) ) للشهيد غسان كنفاني تجلياً مكتملاً لهذه الحالة السوريالية العنيفة. ينضوي العمل تحت مسرح اللامعقول. نتتبّع في المسرحية تفاصيل محاكمة غرائبية لرجل اتُّهم بقتل «شيء» لا يتنفس ولا يأكل ولا يتحرّك. نستشف لاحقاً أنّ الرجلَين اللذين يحاكمان البطل، أو «المتّهم»، ليسا حقيقيّين. تتقاطع قصّة محاكمة «الشيء» مع قصة إجهاض حبيبته لجنينيهما. في خضم هذه «المحاكمة» نتنبه لوجود شخصية أوّلية تربطها علاقة متخبّطة ومبهمة مع البطل: «الشيء». «الشيء»، كما يشرح لنا كنفاني، «لا يمتّ بأية صلة لشكل يشبه الإنسان أو الحيوان أو النبات الشائع. لونه أسود وبالوسع إدخال اللون البنفسجي. ذو مظهر أقرب للقماش أو المطّاط... لا ينبغي أن يوحي «الشيء» بأي علاقة مع أي تكوين شائع، كما لا ينبغي أن يوحي بأي شيء فكاهي أو مضحك… الصوت ينبغي أن يكون واضحاً للغاية ولكنه غير طبيعي تماماً». كنفاني، القبعة والنبي، ص 6 - 7

«الشيء» الذي اتُّهم البطل بقتله وعلى أثر ذلك حوكم من قبل رجلين غير مرئيين كان قد هبط من الفضاء ليستطلع الحال على كوكب الأرض. هذا «الشيء» ثمين جدّاً ونادر ويشبه القبّعة التي ترتديها أمّ المرأة الحبلى. نخلص إلى أنّ «الشيء» هو إما مجرّد قبعة أو نبوّة على هيئة «شيء» يتكلّم من غير أن يكون على قيد الحياة. يرفض البطل، بالرغم من حاجته الشديدة، بيع «الشيء» ويصرّ على حماية الأخير. في خضمّ جدال بين «المتّهم» و«السيدة» (صديقته)، تؤنّبه: «لا، ستكون رجلاً عاقلاً… أنت لا تستطيع أن تمضي عمرك حبيس هذه الغرفة (تشير إلى الشيء) مربوطاً بخيوط غير مرئية إلى شيء غريب». كنفاني، القبعة والنبي، ص 51

ارتباط البطل بشيء غريب ومنعدم المعالم والإنسانية بواسطة خيوط غير مرئية يعكس الحالة العبثية التي يوجد فيها. تؤجّج هذه الحالة جزئية مهمة في المسرحية وهي إنّ أحد المستثمرين المهتمين باقتناء «الشيء» «مليونير سويسري يجمع الطرف واللوحات، وخصوصاً لوحات بيكاسو وسلفادور دالي»، كنفاني، القبعة والنبي، ص 78 حيث إن الأخير فنّان من أهم رواد الحركة السوريالية الفنية. مع أن كنفاني لا يحدّد أن «المتّهم» هو فلسطيني صراحة، إلا أنّ الصراع العبثي الذي يُدخلنا نحن (من نسمع قصته) في حالة سوريالية غير مريحة، تشي بحالة يعرفها الشعب الفلسطيني وأيضاً أبطال كنفاني الآخرون كما في مسرحية «جسر إلى الأبد» و«الباب» وأيضاً روايته البوليسية، «الشيء الآخر: من قتل ليلى الحايك». بالرغم من تمرّس كنفاني بالقراءة المادية للصراع الفلسطيني وقمعية واقعيته، والذي يتجلى في أبحاثه الرائدة حول أدب المقاومة، إلا أنّنا نرى في هذه الأعمال التجاءه للسوريالية أداةً دقيقةً لوصف العالمَين اللذين يُغصَب فيهما الفلسطيني.

خاتمة

قد تبتكر ألمانيا وغيرها من «الديموقراطيات» الغربية أعنف وأغرب الآليات لقمع الشعب الفلسطيني ومناصريه. قد تتبجّح بجسدها الليليّ المُعرّى أمام العالم المتفرّج دليلاً على فوقيّتها المتخيّلة. قد تدفع برجال ونساء مدجّجين بالسلاح لاعتقال كنبة متظاهرين. قد تحاول منع الفلسطينيين من تذكّر النكبة، وقد تمنعهم من بيع البطيخ في محالهم التجارية. ولكنّ الجسد الغربي، سواء تحت الشمس أو موارباً في الظلام، يراه الجميع. وتلك السوريالية العنيفة التي تتربّص بالجسد الفلسطيني، والتي عرفها سعيد أبي النحس المتشائل، كما عرفها «المتّهم» بقتل «الشيء» النبوي، وكذلك مهدي جواد في لحظات هزيمته، ليست جديدة على الفلسطيني بشكل خاص، ولا على العربي بشكل عام. تلك السوريالية العنيفة ليست أبدية ولا عصيّة، والكابوسية التي تعتمل فيها ليست قدراً محتوماً لسكّان الجانب الآخر من العالم خارج «الديموقراطية» المزعومة.

لفضّ الكابوس، حقيقياً كان أم متخيّلاً، على مَن يعاني الكابوس الاستيقاظ. المقاومة المسلّحة وممارسات التمرّد ضدّ الهيمنة المادية من أنجع الطرق لفضّ الكابوس. بالنسبة لمن «يشاهد»، قد يكون التمرّغ بالهروبية والنكران أسهل من الامتثال للأمر الواقع، لواقع المجازر في غزة والعدوان على لبنان واليمن والخطر المتربّص بالمنطقة برمتها. بالنسبة للبعض، قد يكون التظاهر بأن الذي يحصل «هناك»، بالرغم من «تراجيديته»، يظلّ بعيداً ومؤقتاً. قد يكون قضاء الوقت بالأكل وملاقاة الآخرين في المدن العربية «الآمنة» والتحدّث عن أمور نعي أنّها غير مهمّة، تلهينا عن هيئة «الزومبي» التي نتّخذها حالياً كشواهد على العنف السوريالي المتفشّي في أوطاننا. يصبح «تخيّل» الحرية أصعب.

العمل نحو مستقبلات محرّرة، من خلال تلقيح حالات «الانتظار» والتخدّر التي يشعر بها كثيرون منا بصورِ أيّام حرّة ممكنة هو إحدى الخطوات التي تساعدنا على الاستيقاظ. أن نعي الحاجة الملحّة لحماية المخيّلة القادرة على إصدار صور مفعمة بالحريّة بشكلٍ جمعي تعين أيضاً. العناد الفلسطيني (واللبناني واليمني) والتشبّث والإصرار على حياة كريمة لا يشوبها استعمار استيطاني أو استعباد اقتصادي أو تجليات أوقح بعد للأجساد الليلية للّذين يزعمون أنّ الديموقراطية تساعدنا على الاستيقاظ. الترفّع عن حصر الهويات العديدة في المنطقة العربية والعمل على مشاريع وحدوية تضمّ ولا تقصي، تساعد أيضاً. ويساعدنا أن نتذكّر الكلمات التي اختتم فيها معين بسيسو «دفاتر فلسطينية» التي تتضمّن مذكّراته المبهرة لأيّامه الصعبة في السجن. يختم بسيسو شهادته بصورة سوريالية طريّة مفعمة بالأمل والعناد الفلسطينيين، والتي وجب علينا التمسّك بها في خضمّ أسوأ الكوابيس التي نعيش: «القصيدة تركب القطار. ونحن صغار، كنا نضع المسامير فوق القضبان وننتظر مرور عجلات القطار فوقها، ونعود فرحين بالمسامير المطروقة… مرّ علينا أكثر من قطار. العجلات طرزتنا ولكنهم لم يستطيعوا أن يطرقونا كما يريدون أقلاماً وأوراقاً ودبابيس… سماء فلسطين. لقد بدأنا نقترب. يتحوّل كلّ إصبع في يدك إلى ناي». معين بسيسو، دفاتر فلسطينية (بيروت: دار الفارابي، 1978)، ص 149.

رسوم: غدي غصن